scarica il pdf in italiano

scarica il pdf in originale inglese

PARTE 1 – IL RITUALE DELL’AGNICAYANA

Capitolo 1. INTRODUZIONE

La prima parte di questo libro tratta del rituale agnicayana e fornisce il background per una descrizione della sua esecuzione nel 1975.

Questa prima sezione si basa in parte su testi classici, comprese le discussioni di questi testi da parte di interpreti moderni. L’agnicayana, come descritto in questi testi, va distinto dall’agnicayana eseguito dai bramini Nambudiri nel 1975. La rappresentazione di Nambudiri non è revivalistica e non si basa quindi su uno studio erudito dei testi antichi. Si basa sulla tradizione Nambudiri, tramandata da maestro ad allievo e da padre a figlio, in gran parte oralmente, ma con l’occasionale assistenza di manuali manoscritti in malayalam. Poiché rappresenta una tradizione viva, ci sono discrepanze tra la tradizione e i testi.

In questa prima parte farò riferimento alla rappresentazione del 1975 solo occasionalmente, perché la rappresentazione sarà documentata in altre parti del libro. Le parti rilevanti di alcuni dei più importanti manuali rituali classici saranno riportate, in testo e traduzione, nella quarta parte.

Il capitolo 2 della Parte I introdurrà i testi e la gerarchia dei rituali. Questo capitolo è ricco di nomi e richiede un certo sforzo da parte del lettore. Introduce i ruoli delle dramatis personae (che saranno a loro volta introdotte nella Parte II) ed è quindi una parte indispensabile del volume. I veda stessi sono importanti soprattutto perché forniscono le recitazioni per il rituale. Nel ṛgveda ci sono numerosi riferimenti al rituale, ma sono troppo frammentari per permetterne la ricostruzione. Lo yajurveda è il veda rituale per eccellenza, ma non fornisce descrizioni sistematiche del rituale. Nell’ultimo periodo vedico, all’incirca tra il 700 e il 300 a.C., furono compilati diversi manuali specializzati che forniscono una classificazione generale dei rituali śrauta e una descrizione minuziosa di ciascuno di essi. Alcuni di questi testi sono manuali delle scuole vediche, conservati nella tradizione Nambudiri. I testi e le traduzioni delle parti rilevanti sono riportati nella Parte IV di questo libro. Altri manuali appartengono a scuole già da tempo scomparse. N. Tsuji ne tratta uno nella Parte III (pagg. 135-160). Il capitolo 2 della Parte I presenta innanzitutto una panoramica delle fonti testuali e dei rituali śrauta descritti in queste fonti, indicando la posizione dell’agnicayana.

Il capitolo 3 della Parte I offre una visione dall’alto dell’agnicayana basata sui testi classici. Una descrizione più dettagliata e illustrata degli episodi della rappresentazione del 1975 sarà fornita nella Parte II. Il tutto è ulteriormente documentato dalla descrizione di dischi e film nella Parte V.

Il capitolo 4 della Parte I tratta alcune delle interpretazioni tradizionali dell’agnicayana. I manuali rituali forniscono solo descrizioni e presuppongono che gli esecutori conoscessero il significato dei riti. Altre parti della letteratura vedica trattano del significato del rituale e dei rituali. I brāhmaṇa in particolare sono dedicati all’interpretazione e alla speculazione rituale, ma le numerose, non sempre coerenti e talvolta fantasiose interpretazioni che queste opere forniscono mostrano chiaramente che, anche in questo primo periodo, il significato che molti episodi potevano avere era già perso. I testi stessi dichiarano che “gli dèi amano ciò che non si vede” (paro’kṣapriyā devāḥ, śatapatha brāhmaṇa 6.1.1.2, ecc.) L’oscurità accende l’immaginazione. Le speculazioni rituali della letteratura vedica successiva portano agli inizi della filosofia indiana e sono all’origine di molti sviluppi del successivo induismo.

Il Capitolo 5, il più lungo della Parte I, tratta dell’origine e del significato dell’agnicayana. Questo capitolo è stato diviso in diverse sezioni nel tentativo di mettere ordine nella grande quantità di materiale. L’origine dell’agnicayana ci riporta quasi agli albori della civiltà. Quando arriviamo ai tempi successivi della preistoria, ci troviamo di fronte a due civiltà distinte. Da un lato abbiamo la cultura materialmente semplice dei nomadi indo-iranici, che vagavano nelle aride steppe dell’Asia interna. Dall’altro lato conosciamo una cultura cittadina altamente evoluta, che fiorì, più o meno nello stesso periodo, mille miglia più a sud e dall’altra parte delle formidabili catene montuose dell’Himalaya occidentale, nelle fertili valli dell’alto Indo. Da qualche tempo è di moda far risalire a questa civiltà dell’Indo tutto ciò che di indiano non si trova nei veda precedenti. Resisterò a questa tentazione, perché la nostra conoscenza della cultura di Harappa, sebbene ampia, è limitata e unilaterale, basata com’è su dati archeologici e sigilli controversi. Tuttavia, non si può negare che vi siano numerose caratteristiche dell’agnicayana che non possono essere derivate dalla cultura nomade degli invasori indo-iranici.

Thapar, Parpola, Heesterman e Seidenberg trattano questi primi periodi da diversi punti di vista nella Parte III di questo libro (nel secondo volume). Io vi fornisco un’analisi della struttura rituale. Per introdurre e integrare questi capitoli, nel capitolo 5 della Parte I tratterò di agni, del fuoco, dei nomadi vedici, di soma, dell’Uomo cosmico, dell’altare e delle pietre perforate naturalmente.

Il capitolo 6 della Parte I tratta delle tradizioni vediche tra i Nambudiri, incorporando alcuni materiali del mio libro Nambudiri veda Recitation (1961). Una lunga storia, che abbraccia quasi venticinque secoli, conduce dal periodo vedico alla società Nambudiri contemporanea. Per quanto riguarda il rituale vedico, la maggior parte di questa storia rimane non scritta. Alcune informazioni certe ma sparse possono essere ricavate da testimonianze epigrafiche, per lo più risalenti al periodo medievale. I riferimenti nelle opere epiche e letterarie sono numerosi, ma raramente specifici. Il quadro si fa più preciso solo nel XIX e XX secolo, quando molti dei rituali śrauta erano già in via di estinzione. Kashikar e Parpola esamineranno le rappresentazioni śrauta in tempi recenti nella Parte III. Per ulteriori informazioni sulla storia della comunità Nambudiri, vedere K. Kunjunni Raja, M.G.S. Narayanan, Kesavan Veluthat, M.R. Raghava Varier e altri nella Parte III del secondo volume.

Capitolo 2. L’AGNICAYANA NEL RITUALE VEDICO CLASSICO

FONTI

La nostra conoscenza della cultura vedica deriva, in primo luogo, dai quattro veda: il ṛgveda (RV), una raccolta di poemi, inni e invocazioni di divinità, che riflette miti, riti, battaglie e intuizioni di vario genere; lo yajurveda (YV), versi e prosa che si occupano in gran parte di rituali; il sāmaveda (SV), che consiste per lo più di parti del ṛgveda musicate; e l’atharvaveda (AV), una raccolta in qualche modo simile al ṛgveda ma che presta maggiore attenzione alla magia e riflette probabilmente uno strato diverso della società.

Ognuno di questi veda è composto da diverse parti, la più antica delle quali è chiamata saṃhitā. Come altri concetti applicati ai veda, questo termine enfatizza la forma più che il contenuto. Il termine saṃhitā significa “congiunzione, continuità” e si riferisce alla recitazione continua del testo. In questa recitazione continua, si applicano combinazioni eufoniche (sandhi) tra le parole, come nel linguaggio corrente. Ad esempio,

agniḥ naḥ yajñam úpa vetu

viene recitato come

agnír no yajñam upa vetu,

“agni, possa venire al nostro rituale”.

Allo stesso tempo, la resa dell’accento di una parola può influenzare la pronuncia delle parole immediatamente precedenti e successive.

La recitazione saṃhitā si contrappone alla padapāṭha, “recitazione parola per parola”, da pada, -parola”, in cui le frasi sono scomposte in parole separate. Tale scomposizione implica che le combinazioni di sandhi sono dissolte e che l’influenza dell’accento della parola è limitata alla parola stessa. Ad esempio, nella figura precedente, il padapāṭha è: agniḥ / naḥ / yajñam / úpa / vetu. Il padapāṭha, disponibile per ciascuno dei testi saṃhitā, conserva la prima analisi linguistica di questi testi.

Il termine “testo”, che tendiamo a usare in questi contesti, è in realtà inadeguato: non si tratta di libri scritti, ma di composizioni trasmesse oralmente. Anche la traduzione di veda come “conoscenza” o “saggezza”, sebbene corretta, è fuorviante. Il modo predominante indiano di avvicinarsi ai veda è quello di considerarli in primo luogo come recitazioni. Ciò è indicato dal termine saṃhitā.

Nel caso del ṛgveda c’è solo una saṃhitā, che è chiamata ṛksaṃhitā. I riferimenti al ṛgveda, senza ulteriori specificazioni, sono alla ṛksaṃhitā. Nel caso degli altri veda, esistono diverse tradizioni saṃhitā, indicate con nomi diversi. Nel caso dello yajurveda, quella rilevante per il Nambudiri agnicayana è la taittirīya saṃhitā. Nel corso dei secoli, le recitazioni vediche sono state trasmesse oralmente dai membri della comunità brahmana. Ogni brahmino appartiene per nascita a uno dei veda e viene iniziato alla recitazione del suo particolare veda dal padre o da un insegnante, a casa o in una scuola vedica. Per salvaguardare la corretta trasmissione formale di queste composizioni e per eliminare o diminuire il pericolo di perdere parole, sillabe o accenti, sono stati ideati metodi mnemotecnici elaborizzati. Il più semplice di questi metodi è la memorizzazione del padapāṭha insieme alla recitazione della saṃhitā. Esistono diverse modifiche mnemotecniche (vikṛti), in cui le parole del padapāṭha vengono recitate in determinate combinazioni e permutazioni. In una semplice estensione della padapāṭha, ogni parola viene ripetuta una volta. Anche questo non è così semplice come sembra, perché anche le combinazioni di sandhi e gli accenti vengono modificati secondo delle regole. Una delle modifiche più complesse è chiamata ghana. Se le parole del padapāṭha sono rappresentate da numeri come

1 / 2 / 3 / 4 / . . . ,

il ghana è:

1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 / 2 3 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 / . . . .

L’inizio del ghana della frase illustrata prima diventa così:

agnír no no’gnír agnír no yajñaṃ yajñaṃ no’ gnír agnír no yajñaṃ /

Il ghana della traduzione italiana inizierebbe come segue:

agni nostro nostro agni agni nostro rituale rituale nostro agni agni nostro rituale/ …

Molti di queste modifiche possono essere ascoltate su Levy-staal (1968). Le loro regole sono riportate in trattati di fonetica chiamati prātiśākhya, allegati a ciascuno dei rami dei veda. Per ciascuno degli inni dei veda sono conservati i nomi del compositore o veggente (ṛṣi) e della divinità (devata) a cui l’inno è dedicato. Anche i nomi dei metri originali (chanda) sono tramandati per tradizione. La struttura metrica in sé non è stata mantenuta nella pratica della recitazione. Nei testi originariamente accentati, la posizione dell’accento originale viene mantenuta nella trasmissione orale; la resa originale dell’accento, tuttavia, viene generalmente persa.

Secondo la legge di Manu, un bramino che non conosce i versi vedici è inutile come un eunuco tra le donne (manusmṛti 2.158, citato Ingalls 1959, 3). In pratica, la conoscenza dei bramini varia notevolmente. Il minimo che ogni bramino conosce è la gayatrī, un verso di tre righe del ṛgveda (3.62.10): “Che possiamo ricevere questa luce desiderabile del dio savitṛ, che stimolerà i nostri pensieri”. Questo verso, recitato quotidianamente durante la cerimonia sandhyā (cfr. Srinivasan 1973), viene insegnato al momento dell’upanayana, l’investitura con il filo sacro che ogni brahmano subisce durante la cerimonia di iniziazione, o “seconda nascita”.

Accanto a questa trasmissione del suono, non c’è stata una tradizione orale paragonabile o altrettanto antica che ne abbia conservato il significato. Con lo sviluppo del sanscrito classico e delle lingue indiane medie e moderne, si è quindi verificata una graduale perdita del significato di gran parte del materiale recitato che era stato composto nella lingua vedica più antica. I recitanti possono avere familiarità con i nomi delle divinità invocate o conoscere il significato di alcune parole vediche che ricorrono nella recitazione e che ricorrono (anche se spesso con un significato diverso) anche nel sanscrito classico o nelle lingue indiane moderne. Tuttavia, negli ultimi tempi, in genere non comprendono le frasi più lunghe. I recitatori sono principalmente dei conservatori della tradizione vedica, non gli studiosi vedici. Essi si dedicano alla conservazione del loro patrimonio sacro per i posteri. Senza di loro, gli studiosi dei veda non avrebbero nulla di cui essere studiosi. Se gli stessi recitatori fossero stati studiosi del significato, i suoni originali sarebbero andati perduti da tempo.

A parte questa trasmissione formale, c’è un intero sviluppo di tradizioni intellettuali in India, che si occupava del significato, ma che gradualmente si è allontanato dall’eredità vedica e ha sviluppato i numerosi sistemi e scuole di pensiero che costituiscono gran parte dell’induismo successivo. I veda furono conservati nella loro purezza incontaminata, non interpretati, non influenzati da ciò che accadeva altrove e, di conseguenza, senza esercitare una grande influenza su questi sviluppi successivi. E così assistiamo a uno sviluppo probabilmente senza paragoni: per circa 3.000 anni, una classe di persone si è dedicata in relativo isolamento alla conservazione formale di un gran numero di composizioni orali, limitandosi quasi esclusivamente al suono. Questa trasmissione è stata fedele almeno quanto lo sono state le tradizioni manoscritte in altre parti del mondo. Il suono, anche se forse non è durevole come la pietra o l’argilla, si è dimostrato molto meno suscettibile all’usura rispetto alla carta. Di conseguenza, abbiamo accesso a una delle antiche letterature dell’umanità quasi nella sua forma originale e nella sua interezza.

Questo straordinario sforzo di memorizzazione si spiega in gran parte con un semplice fatto: quando i veda furono composti, la scrittura era sconosciuta nella comunità a cui appartenevano i compositori. È oggetto di controversia se in un periodo molto precedente fosse in uso un sistema di scrittura regolare nella civiltà dell’Indo, che un tempo occupava le stesse aree in cui si addentrarono i nomadi vedici. Ma anche se un sistema di scrittura esistesse, non è possibile dubitare che l’arte della scrittura sia scomparsa con l’avvento della cultura vedica. Quando in seguito la scrittura fu introdotta (o reintrodotta) da altri luoghi, fu considerata estranea all’eredità vedica e quindi inadatta come ricettacolo dei veda. All’inizio, questa invenzione straniera era per lo più limitata all’uso commerciale e agli editti reali. Gradualmente fu adottata in tutti i rami dell’apprendimento e alla fine i veda stessi furono messi per iscritto. Per molto tempo, tuttavia, la scrittura continuò a essere considerata impura e persino offensiva. Un testo vedico più tardo, l’aitareya āraṇyaka (5.5.3), afferma che un allievo non dovrebbe recitare i veda dopo aver mangiato carne, visto sangue o un cadavere, avuto rapporti sessuali o essersi dedicato alla scrittura. A differenza delle antiche civiltà del Vicino Oriente e della Cina, la civiltà vedica fiorì senza alfabetizzazione. In India, la scrittura è sempre stata considerata meno importante della memoria o del suono della recitazione. Questo spiega, tra l’altro, l’importanza attribuita ai mantra, termine originariamente applicato ai versi vedici. La trasmissione orale dei veda da padre a figlio o da maestro ad allievo è nota come adhyāya, “apprendimento” o “recitazione”. Si contrappone a prayoga, “applicazione rituale”, che si riferisce all’uso generale dei testi vedici nei rituali, o a viniyoga, che si riferisce alla recitazione di un particolare mantra in un particolare punto del rituale. Il rituale vedico è caratterizzato principalmente dalla recitazione, da parte di uno o più sacerdoti, di passi vedici. La struttura e l’organizzazione di questo materiale recitato segue i requisiti del rituale. Di conseguenza, frasi e versi vengono spesso estrapolati dal loro contesto originale (che viene conservato solo nell’adhyāya) e adattati a nuovi contesti. Un recitante che ha familiarità con il prayoga ha imparato diverse disposizioni di frammenti della tradizione orale che ha già memorizzato e sa dove inserirli nelle strutture rituali. Questa nuova dimensione di apprendimento può essere tramandata anche oralmente, senza alcun legame con l’attività rituale. Così ci troviamo di fronte a tre tipi di conoscenza, tramandati oralmente, ognuno dei quali presuppone il primo. La maggior parte dei recitanti conserva i testi vedici nel loro ordine originale, o presunto tale. Alcuni di loro, inoltre, hanno imparato come le recitazioni devono essere modificate e riorganizzate per essere utilizzate nei rituali. Alcuni hanno conservato la pratica rituale stessa e sanno cosa, come, dove e quando agire oltre che recitare.

L’importanza della recitazione nel regno del rituale vedico non è solo uno sviluppo recente, che potrebbe essere spiegato dal fatto che le citazioni rituali si conservano più facilmente delle attività rituali che accompagnano. Durante tutto il periodo vedico, l’importanza del linguaggio è stata enfatizzata e molti atti rituali vengono eseguiti solo pronunciando mantra, come viene ripetutamente affermato nella letteratura vedica. Non dobbiamo quindi stupirci se scopriamo, ad esempio, che il satapatha brāhmaṇa 9.1.2.17 dichiara, riferendosi all’agnicayana: “Questo altare di fuoco è un linguaggio, perché è costruito con il linguaggio” (già citato a pagina 18).

Per quanto riguarda il rituale, i quattro veda non sono sullo stesso piano. Il ṛgveda contiene numerosi riferimenti alle pratiche rituali. Vengono citate molte funzioni sacerdotali e nomi di sacerdoti, e ci sono termini per particolari riti e recite rituali, per gli altari e soprattutto per i riti legati al soma. Tuttavia, il significato preciso di molti termini rituali non è chiaro e, nel complesso, questi riferimenti sono troppo frammentari per consentire la ricostruzione di rituali specifici. Potdar (1953) ha cercato di stabilire quattro stadi di sviluppo rituale nel ṛgveda, ma quando si tratta di formulare le differenze è relativamente vago. Kashikar (1964) ha inoltre dimostrato che ci sono molte eccezioni alle presunte generalizzazioni di Potdar.

Nello yajurveda la situazione è diversa. Nelle tradizioni saṃhitā troviamo i mantra che devono essere recitati durante i rituali e passaggi in prosa che li spiegano. Le specifiche rituali fornite sono generalmente coerenti con le descrizioni dettagliate fornite nei successivi manuali rituali allegati allo Yajurveda. Il rituale che emerge da queste descrizioni viene generalmente definito “rituale vedico”. A volte lo chiamerò “rituale vedico classico” per distinguerlo dai rituali precedenti, come il rituale del ṛgveda o i rituali perduti degli abitanti originari del subcontinente. La disposizione e l’organizzazione dello yajurveda stesso sono in gran parte determinate da considerazioni rituali. Non solo gran parte della sua materia è rituale, ma il testo stesso è usato nei rituali. Il ṛgveda, invece, è usato solo in parte nel rituale classico, e molte parti non hanno alcuna connessione rituale. Il ṛgveda consiste, per la maggior parte, di “libri di famiglia” e non ha una struttura rituale chiaramente visibile. Sarebbe avventato supporre che in origine avesse una struttura di questo tipo che poi è andata perduta. È vero che le interpretazioni ritualistiche del ṛgveda hanno trovato il favore degli studiosi, da Bergaigne a Bloom, che ha scritto, ad esempio: “Se avessimo davanti a noi le pratiche rituali che accompagnavano gli inni ṛgvedici al momento della loro composizione, il ṛgveda perderebbe gran parte della sua oscurità” (citato in Kashikar 1968, 9). Questo può essere vero in alcuni casi; ma nel complesso, questi studiosi guardano al ṛgveda con gli occhi dello yajurveda.

In alcune parti del samaveda è stata adottata una disposizione rituale. In questo senso, occupa un posto intermedio tra il ṛgveda e lo yajurveda. Il sāmaveda consiste, per la maggior parte, di materiale tratto dal ṛgveda e messo in musica. Questo adattamento dai testi alle melodie ha comportato numerosi cambiamenti testuali e l’inserimento di molto materiale nuovo, originariamente forse reso necessario dalle esigenze della melodia. Un esempio chiarirà questo aspetto. La prima melodia del jaiminīya sāmaveda si basa sul seguente mantra del ṛgveda:

agna ā yāhi vītaye gṛṇāno havyadātaye

ni hotā satsi barhiṣi

« agni, vieni alla festa, dopo essere stato lodato, vieni al dono delle offerte! Come hotā siediti sull’erba sacra! » (RV 6.16.10 = TB 3.5.2.1; con questo mantra si consacra il secondo mattone dell’altare di fuoco.)

Nel jaiminīya sāmaveda questo mantra viene trasformato in:

ō gnā yi | ā yāhi vā yi | tāyā yi tāyā yi | gṛṇāno hāvyadā | tāyā yi tāyā yi | nā yi hotā | sā tsā yi bā au ho vā | hī ṣī |

(GG 1.1)

La barra (daṇḍa), utilizzata per delimitare i versi di questo canto, ha un significato specifico: ogni verso (bhakti) deve essere cantato con un solo respiro. Le sillabe senza senso, come au ho vā, sono chiamate stobha. Esse hanno ispirato Faddegon a parlare di “dadaismo rituale” (1927). Mentre la maggior parte delle melodie (sāman) si basa sui versi (ṛk) del ṛgveda, alcune derivano da altre fonti e altre non hanno alcuna fonte. Queste ultime sono costituite principalmente da stobha, a volte intervallati da frammenti di mantra. Un esempio è uno dei canti che accompagnano la consacrazione dei mattoni “riempitivi dello spazio” del primo strato (Parte II, pagina 444; si veda anche la Tabella 15):

agnoṃ | agna ho agna ho agna hā ā vu vā | ē jyotiḥ ||

(AG 25,32)

Si tratta di una composizione sul nome di agni con l’aggiunta di jyotiḥ, “luce”, nella parte finale come illuminazione o abbellimento. Tali brani sono comuni nell’araṇyegeyagāna, “Canti da cantare nella foresta”, da cui è stato tratto il brano sopra citato.

La struttura del sāmaveda è complessa. I mantra che sono alla base delle melodie sono elencati nell’ārcika, “elenco dei versi”, e le melodie sono elencate nel grāmageyagāna, “Canti da cantare nel villaggio”, e nell’araṇyegeyagāna. Le stesse melodie ricorrono nell’ūhagāna e nell’ūhyagāna (che i Nambudiri chiamano ūṣāṇi), ma vengono aggiunti altri versi e il materiale viene disposto nella forma e nell’ordine richiesti dal rituale. Alcuni dei principi alla base di questa disposizione diventeranno evidenti nel corso della descrizione che segue. I testi del jaiminīya saranno descritti in una nota separata.

Alcune melodie del sāmaveda sono basate su mantra dell’atharvaveda. L’ atharvaveda stesso, sebbene forse antico quanto il ṛgveda, ha un background completamente diverso ed è stato aggiunto solo in seguito ai “tre veda”. È stato introdotto nel rituale classico in misura molto limitata. Nel complesso, può essere caratterizzato come yajñānupayuktaḥ, “non impiegato nel rituale” (madhusūdana, in Renou 1947, 214; cfr. Renou 1955a).

Lo yajurveda fornisce principi di organizzazione che ci permetteranno di stabilire un certo ordine nella massa di riti che costituiscono il rituale classico e nella massa di testi che descrivono e interpretano questi riti da diversi punti di vista. La classificazione dei riti sarà ripresa nella prossima sezione (I riti śrauta). La classificazione dei testi riflette, in larga misura, la suddivisione dei veda in scuole (śākhā). Come il rituale classico, e in stretta connessione con esso, queste scuole si svilupparono principalmente in ambito yajurvedico. Lo yajurveda è diviso in due ambiti: lo yajurveda Nero (kṛṣṇa) (più antico) e lo yajurveda Bianco (śukla) (più recente). Lo yajurveda Nero comprende quattro scuole, ciascuna con il proprio saṃhitā. Ogni saṃhitā contiene una miscela di due tipi di passaggi: mantra e brāhmaṇa. In generale, i mantra sono in versi e vengono recitati durante i riti, ma comprendono anche le formule dello yajus; i brāhmaṇa sono in prosa e descrivono o chiariscono i mantra e il loro legame con i riti. Entrambi sono accentati. Dal punto di vista dello yajurveda, e dal punto di vista rituale, il ṛksaṃhitā consiste interamente di mantra. Lo stesso vale per l’unico saṃhitā dello yajurveda Bianco, il vājasaneyi-saṃhitā.

Ritorniamo ora alla suddivisione di ciascuno dei veda in diverse parti di cui la saṃhitā è la prima. Esistono altre tre categorie: brāhmaṇa, āraṇiyaka e upaniṣad. Va notato che il termine brāhmaṇa, applicato ai testi vedici, presenta un’ambiguità. Da un lato, indica un brano in prosa che descrive o interpreta i riti. Quando viene usato in questo senso, scriverò brāhmaṇa senza maiuscola. D’altra parte, “ Brāhmaṇa “, con la maiuscola, indica la seconda categoria di suddivisione di ciascuno dei veda, che spesso è una raccolta di brani brāhmaṇa. I due sensi rimangono distinti anche quando sono coestensivi. Nel kṛṣṇayajurveda, una delle quattro scuole (la più importante per la maggior parte di questo libro) è chiamata taittirīya. Le quattro suddivisioni prendono il suo nome: taittirīya saṃhitā (TS), taittirīya Brāhmaṇa (TB), taittirīya āraṇyaka (TA) e taittirīya upaniṣad (TU). Il nome taittirīya deriva da tittiri, “pernice”, che tradizionalmente si riferisce a un maestro. L’ipotesi che fosse originariamente il nome di un clan totemistico è priva di fondamento. Come il taittirīya saṃhitā, il taittirīya Brāhmaṇa e il taittirīya āraṇyaka consistono in un misto di passaggi di mantra e brāhmaṇa, entrambi accentati. Tra le altre scuole, si può citare la maitrāyaṇī, poiché è quella di cui si occupa Tsuji nella Parte III, volume II. Nel caso dello yajurveda Bianco, le due scuole possono essere considerate come due revisioni dello stesso testo. Il vājasaneyi saṃhitā (VS) dello śuklayajurveda , come abbiamo visto, è in versi e consiste in mantra. Il suo importante brāhmaṇa, il Satapatha Brāhmaṇa (SB), “Brāhmaṇa dei Cento Sentieri”, sarà citato spesso.

Nel caso del ṛgveda, si fa riferimento a due scuole, ma la loro distinzione è in gran parte teorica rispetto al ṛksaṃhitā e diventa fondamentale solo a partire dal Brāhmaṇa. I due Brāhmaṇa del ṛgveda, il kauṣītaki e l’aitareya, sono in prosa e non sono accentati. Nel caso del sāmaveda , si fa riferimento a molte scuole, ma per tutti gli scopi pratici esse rientrano in due gruppi: la kauthuma-rāṇāyanīya e la jaiminīya.

La Tabella 1 fornisce una panoramica dei nomi delle principali suddivisioni e scuole dei veda.

In tempi successivi, l’intero corpus vedico di recitazioni viene definito śruti, “ciò che viene ascoltato”, cioè “ciò che viene rivelato”. È considerato apauruṣeya, “di origine non umana”. A questa sacra rivelazione sono stati allegati numerosi altri testi, molti dei quali trattano argomenti più specialistici, come la fonetica (trattata nella letteratura prātiśākhya, già citata), il rituale, la costruzione di altari (che coinvolge la geometria), la grammatica, l’etimologia, la metrica e l’astronomia. Insieme ad altri, questi manuali sono considerati smṛti, “ciò che viene ricordato”. Di conseguenza, sono meno autorevoli della śruti. Ciò implica che, in caso di conflitto tra śruti e smṛti, prevale la śruti. Molti di questi manuali sono scritti in uno stile particolare, lo stile sūtra, che è formulaico e aforistico e tende alla brevità. Lo stile sūtra dà inizio a un nuovo sviluppo, caratterizzato dall’analisi e da un approccio più logico, filosofico e scientifico. A causa della loro brevità, le opere sūtra sono spesso oscure e richiedono commenti (bhāṣya, vṛtti, ṭīkā) per essere chiarite. Nel presente contesto, gli unici sūtra rilevanti sono quelli rituali. Questi sono di due tipi: śrauta sūtra e gṛhya sūtra. I primi, che sono generalmente più antichi (anche se non nel caso dell’atharvaveda), trattano dei riti śrauta, riti “basati sulla śruti”. In francese sono chiamati les rites solennels. Questi ultimi si occupano dei riti gṛhya (da gṛha, “casa, abitazione”), riti domestici o legati al ciclo della vita, come le cerimonie che si svolgono in occasione di una nascita, dell’iniziazione e dell’investitura con il filo sacro (upanayana), del matrimonio o della morte. Come abbiamo già visto, ci sono diverse differenze generali e formali tra i due tipi di rito. Per esempio, i riti śrauta richiedono tre altari di fuoco e il servizio di diversi sacerdoti, mentre i riti gṛhya richiedono solo un fuoco (il fuoco domestico) e un sacerdote (il purohita). Mentre la funzione dei riti domestici è abbastanza chiara, il significato dei riti śrauta non è evidente.

Questo costituisce uno dei principali problemi e attrazioni dello studio del rituale śrauta. Il rituale śrauta mostra uno sviluppo senza ostacoli della costruzione e della creatività rituale. Come abbiamo già visto, ci sono rituali śrauta che durano mille anni, il che dimostra che questi riti non venivano sempre eseguiti, ma a volte erano puramente teorici. Queste costruzioni teoriche sono importanti, perché ci aiutano a comprendere il concetto di struttura rituale (come trattato, ad esempio, nella Parte III). I rituali a cui si farà riferimento in questo libro sono tutti rituali śrauta.

Gli śrauta sūtra sono conosciuti con nomi diversi e sono legati alle varie scuole vediche. Sono elencati nella Tabella 1. Da questa tabella si evince chiaramente che il rituale fiorì soprattutto nello Yajurveda. “Avec le yajurveda on accède à la tradition la plus importante, celle qui est au centre même du culte et que viennent alimenter des textes considérables”. (Renou 1947, 137). Il motivo per cui esistono così tanti testi diversi, che riflettono scuole diverse, è in parte rituale. Le grandi celebrazioni richiedono la collaborazione di quattro gruppi di sacerdoti, uno per ciascuno dei quattro veda. Ogni gruppo ha sviluppato un proprio manuale. Questi manuali si completano a vicenda, come la musica stampata per diversi strumenti che insieme formano un’orchestra. Con lo sviluppo e l’ulteriore differenziazione delle cerimonie, sono sorti problemi all’interno dello stesso veda. Diverse soluzioni a tali problemi furono adottate da diversi gruppi di ritualisti, il che portò a una differenziazione in rami o scuole, che a tempo debito si rifletterà in diversi śrauta sūtra . Anche all’interno di uno śrauta sūtra, possono essere incorporate altre opinioni, o elencate come opzioni (come avviene, ad esempio, nella sezione dvaidha del baudhāyana śrauta sūtra), che in seguito si svilupperanno in tradizioni separate.

In seguito sono state composte opere che trattano un unico rituale combinando i contributi dei diversi gruppi di sacerdoti; alcune di queste opere sono chiamate prayoga o paddhati. Questo è stato portato avanti dagli studiosi moderni, come ad esempio Hillebrandt (1880: Full- and New- Moon Rituals), Schwab (1886: animal sacrifice), Caland e Henry (1906: agniṣṭoma). Questi lavori sono come la partitura del direttore d’orchestra, ma includono altre recenzioni e opzioni. La maggior parte delle scienze trattate nella letteratura dei primi sūtra sono differenziate in modo simile in base ai veda e ai śākhā, “ramo” o scuola vedica. I prātiśākhya, legati a ciascuna delle branche vediche (come indica il loro nome: “uno per ogni branca”), si occupano delle caratteristiche fonetiche della propria ramo. Questi trattati di fonetica sono quindi tipicamente limitati all’analisi di un corpus specifico di enunciati. Fa eccezione la grammatica, che riguarda tutti i veda. La più antica opera di grammatica che si è conservata intatta è la grammatica di Pāṇini. Quest’opera non è un catalogo di fatti relativi a un testo particolare, ma una grammatica del sanscrito che fornisce regole per la derivazione delle forme linguistiche, esprimendo così una teoria generale della lingua (per il contrasto con la letteratura prātiśākhya, si veda ad esempio Staal 1967, capitolo 2; 1972, 140-141; 1974). Dopo secoli di dominazione da parte delle scuole vediche, la grammatica fu dunque una liberazione (Renou 1947, 213). Questa universalizzazione segnò la rottura dell’edificio delle scuole vediche e della stessa cultura vedica e portò a sviluppi completamente nuovi. Le upaniṣad contribuirono a questi eventi in modo simile: la loro affiliazione alle scuole vediche divenne sempre più accademica, e tutte le upaniṣad successive vennero allegate all’atharvaveda per decreto.

Esempi di śrauta sūtra sono riportati nella Parte IV di questo libro e in un contributo della Parte III. Con l’eccezione del tardo vaikhānasa, il periodo degli śrauta sūtra va approssimativamente dal 700 al 300 a.C. Il primo autore di uno śrauta sūtra, Baudhāyana, è l’inventore del genere sūtra , che è rimasto uno dei principali veicoli per l’espressione della cultura scientifica e accademica indiana. Lo stile dei sūtra è ideale per descrizioni concise e fattuali, spingendo all’estremo la condensazione attraverso l’uso della composizione nominale ed eliminando ogni interpretazione e speculazione. Mentre lo śrauta sūtra di Baudhāyana segna l’origine della composizione dei sūtra , la grammatica di Pāṇini ne rappresenta l’apogeo. Lo stile di Baudhāyana è ancora, per certi aspetti, un ricordo della letteratura Brāhmaṇa, e in questo senso costituisce una transizione. L’opera di Baudhāyana fu chiamata pravacana, un termine che probabilmente sottolinea il suo carattere esplicito, distinto dalle tendenze esoteriche dei Brāhmaṇa (Renou 1963, 180; per un’interpretazione leggermente diversa si veda Gonda 1977, 514-515). Molto più tardi, lo stile dei sūtra è stato caratterizzato come viśvatomukha, “rivolto in tutte le direzioni”, cioè pienamente perspicuo. Ciò si applica molto bene allo śrauta sūtra di Baudhāyana, che è il più dettagliato ed esplicito degli sūtra .

Caland ha considerato pravacana come “insegnamento orale”. La scrittura, infatti, si diffuse nell’ultima parte del periodo dei sūtra, ma non è chiaro in che misura sia stata utilizzata nella letteratura śrauta. Lo stile dei sūtra, con il suo carattere formulaico, è molto adatto alla memorizzazione, ancor più delle stesse recitazioni vediche (cfr. Renou 1947, 33-34, 222-223; 1963, 199). Anche se gli studiosi occidentali, abituati come sono alla lettura e alla scrittura, stentano a crederlo, la composizione dei sūtra potrebbe benissimo essere stata un esercizio orale, come la composizione dei veda stessi.

Così come ogni brahmano appartiene per nascita a un veda, egli appartiene, all’interno del suo veda, a una scuola. Ciò implica che egli dovrebbe eseguire i rituali in conformità con i sūtra della propria scuola. Ma poiché i rituali śrauta più ampi richiedono la partecipazione di sacerdoti appartenenti a scuole diverse, diventa necessaria la collaborazione tra le diverse scuole. Il sistema delle scuole vediche è quindi una struttura di unità fisse, che però sono interdipendenti e si completano a vicenda. In questo senso, l’organizzazione delle scuole vediche è simile all’organizzazione sociale della comunità brahmana: i brahmini sono endogami rispetto alla casta, ma esogami rispetto al gotra (una sorta di clan a cui un brahmino appartiene anche per nascita). L’affiliazione vedica e l’alleanza matrimoniale sono indipendenti l’una dall’altra: un bramino non ha bisogno di sposarsi all’interno del suo veda. L’organizzazione delle scuole vediche è anche, per certi aspetti, simile alla struttura delle sette dell’induismo successivo. Questo aspetto è stato generalmente ignorato dagli stranieri, compresa la maggior parte degli studiosi occidentali. Il Śaivismo e il Vaiṣṇavismo, ad esempio, non sono religioni rivali che impongono la fede rispettivamente in śiva e viṣṇu, né sono opzioni rivali. Sono tradizioni separate. Tali affiliazioni sono in gran parte determinate dalla nascita e hanno poco a che fare con le preferenze private o le opzioni individuali. Le conversioni devono essere avvenute quando i nomadi vedici hanno iniziato a interagire con la popolazione indigena. Sebbene un movimento di conversione in senso opposto sia apparso nel giainismo e nel buddismo - una ritorsione tardiva all’invasione dei nomadi vedici - la conversione è rimasta estranea all’induismo classico. Ci sono stati periodi di intense lotte religiose, ma per motivi politici più che religiosi. Inoltre, nella religione vedica come nell’induismo, è relativamente poco importante ciò che una persona pensa o crede in privato; ciò che conta sono le sue attività pubbliche e di cooperazione. Da qui l’enfasi sull’ortoprassi, “giusta attività”, piuttosto che sull’ortodossia, “giusta opinione” (Staal 1959).

Il quadro complessivo che emerge dai testi rituali indica, nelle parole di Heesterman (1962, 2):

… che la religione vedica non si relazionava con forme diverse di religione. L’antitesi è tra riti più o meno efficaci, o tra vecchi riti superati (utsanna) e nuovi riti, tutti considerati nell’ambito della stessa religione. Inoltre, i testi rituali riguardano l’ortoprassi, non l’ortodossia. Laddove un’ortodossia può aprire la possibilità di conversione, l’ortoprassi, essendo indifferente alla conversione, porrà l’accento sulla purificazione (cfr. anche Renou 1955a, 439, nota 3).

Senza il sistema di affiliazione delle scuole vediche, basato sulla nascita, il rituale vedico e gli stessi veda non sarebbero sopravvissuti nel corso dei millenni e nonostante tutti gli sviluppi successivi. Le restrizioni che ne derivano, tuttavia, potrebbero anche essere responsabili della scomparsa definitiva del rituale. Le tradizioni vediche dei bramini Nambudiri, su cui tornerò nel capitolo 6, offrono un esempio. L’esecuzione dei rituali vedici da parte dei Nambudiri è sull’orlo dell’estinzione soprattutto a causa della crescente rarità di sāmavedin qualificati, dovuta al disinteresse delle giovani generazioni. Nel disperato tentativo di preservare il rituale, alcuni ṛgvedin hanno suggerito alcuni anni fa che i loro figli e nipoti fossero addestrati nella difficile arte del cantare i canti rituali del sāmaveda . Nonostante la medesima preoccupazione, i sāmavedin però si rifiutarono. Uno dei motivi è che i ṛgvedin, al momento dell’upanayana, non vengono iniziati nello stesso modo dei sāmavedin. Una caratteristica dell’upanayana dei Nambudiri sāmaveda è che il ragazzo iniziato deve indossare lo stesso panno per la durata di un anno intero, lavandolo e pulendolo più volte. Questo non è richiesto nel ṛgveda upanayana, che quindi non qualifica un ragazzo ṛgveda per imparare il sāmaveda . Questi fatti indicano che, per un bramino, è altrettanto impensabile cambiare la sua seconda nascita quanto cambiare la sua prima nascita o il suo corpo.

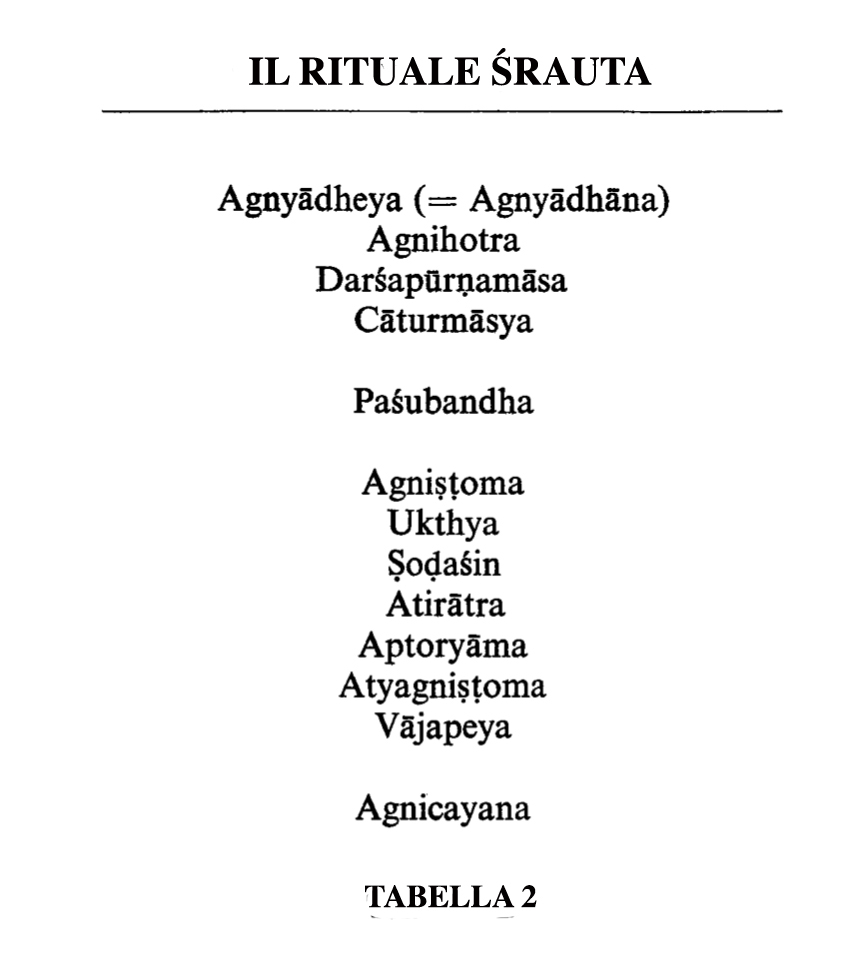

I RITUALI ŚRAUTA

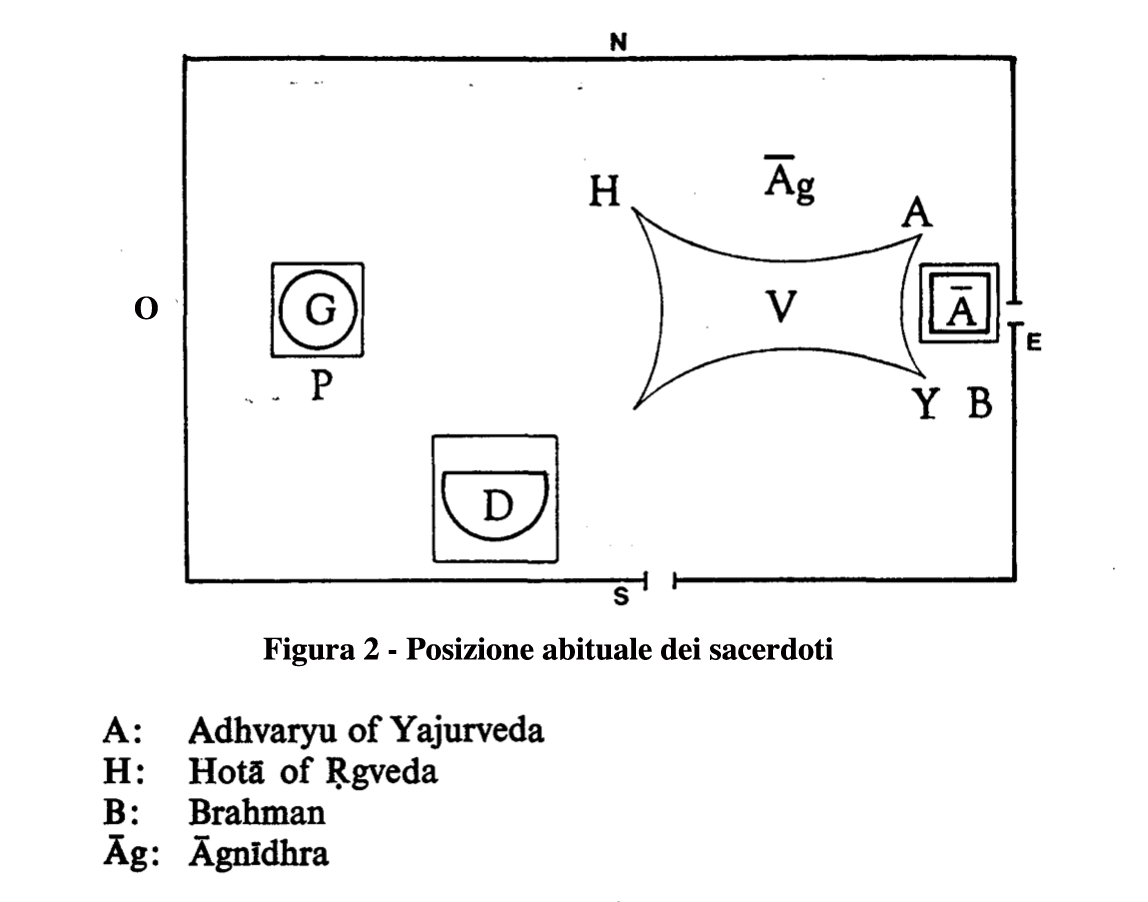

Sebbene i dettagli varino, quasi tutte le parti del corpus yajurvedico presuppongono una particolare classificazione dei rituali śrauta. Ciò diventa esplicito negli śrauta sūtra, in cui i rituali sono disposti in una sequenza in cui ogni rituale presuppone il precedente. Inoltre, un rituale successivo nella gerarchia può essere eseguito solo da una persona che ha già formato quelli precedenti. Nella Tabella 2 è riportato un elenco dei principali rituali śrauta. Non è completo e la descrizione che segue lo è ancora meno. Il rituale śrauta più semplice è l’agnihotra. Consiste in un’oblazione di latte, offerto ogni sera e mattina. I riti sono eseguiti dal sacerdote adhvaryu, appartenente allo yajurveda, per conto di uno yajamāna, “sacrificatore” o “patrono del rito”, generalmente accompagnato dalla moglie, la yajamānapatnī. Lo yajamāna può anche eseguire il rituale per conto proprio. Gli yajamāna e le yajamānapatnī possono appartenere a una qualsiasi delle tre classi nate due volte: i bramini, i capi o i soldati (kṣatriya) e gli uomini delle tribù o i contadini (vaiśya). L’adhvaryu e tutti gli altri sacerdoti che officiano i rituali śrauta sono bramini. Ciò corrisponde al fatto che solo i bramini sono stati addestrati alle recitazioni vediche che accompagnano i riti.

L’agnihotra viene eseguito in un recinto rituale all’interno della casa dello yajamāna. Sono necessari tre fuochi: il gārhapatya, “appartenente al padrone di casa”, che chiamerò fuoco domestico[1] ; l’āhavaīya, “in cui vengono offerte le oblazioni”, che chiamerò fuoco d’offerta; e il dakṣiṇāgni, “fuoco meridionale”, che chiamerò come tale. I fuochi sono installati su caminetti o altari di argilla. L’altare domestico è rotondo e si trova vicino all’estremità occidentale del recinto rituale, l’altare dell’offerta è quadrato e si trova vicino all’estremità orientale, mentre l’altare meridionale è semicircolare e si trova sul lato meridionale. Queste posizioni sono indicate nella Figura 1, dove i luoghi abituali dello yajamāna (Y) e di sua moglie sono indicati nella Figura 2.

(P) sono anch’essi contrassegnati.

In tutti i rituali śrauta ci sono tre elementi di base: dravyam, la sostanza dell’oblazione; devatā, la divinità a cui viene offerta l’oblazione; tyāga, la formula pronunciata dallo yajamāna al momento dell’oblazione, con cui rinuncia ai benefici o ai frutti del rituale in favore della divinità (può anche riferirsi all’oblazione stessa). Le oblazioni sono generalmente preparate sul fuoco domestico e vengono offerte nel fuoco dell’offerta. Nel caso dell’agnihotra, la sostanza dell’oblazione è il latte, ma possono essere adottate alcune sostanze vegetali in sostituzione. Nell’agnihotra serale, una prima oblazione viene offerta ad agni e una seconda a prajāpati. Nell’agnihotra del mattino, la prima oblazione è per sūrya e la seconda per prajāpati. Le formule tyāga, pronunciate dallo yajamāna, sono del tipo: “questo è per agni non per me” (agnaye ideṃ na mama, e analogamente per le altre divinità). Sempre più spesso il tyāga viene visto come l’essenza del rituale. Il termine avrebbe avuto un grande futuro nell’Induismo. Nella bhagavad gītā, tyāga significa l’abbandono e la rinuncia ai frutti di tutte le attività, ed è indicato come l’obiettivo più alto della vita.

Sebbene l’agnihotra sia il più semplice dei rituali śrauta, viene dopo il rituale agnyādheya o agnyādhāna, durante il quale vengono installati i tre fuochi, e che quindi è presupposto. L’installazione del fuoco coinvolge agnimanthana, “fare il fuoco per attrito”, un metodo a cui si ricorre più volte nel corso dei rituali successivi. (vedi FOTO 1).

C.V. Vasudevan Akkitiripad, fratello maggiore dello yajamāna, per conto del quale è stato eseguito il rituale atirātra-agnicayana nel 1955, tira le corde che fanno ruotare il bastone (mantha, malayalam: iṭattaṇṭu) in un foro del blocco di accensione inferiore (adharāraṇi). Il pratiprasthātā spinge il bastone verso il basso con l’aiuto di un mezzo guscio di cocco. Il blocco di accensione superiore (uttararāṇi) si trova a sinistra di quello inferiore. Durante i 12 giorni dell’atirātra-agnicayana, il nuovo fuoco deve essere preparato sette volte. La foto mostra la preparazione del fuoco per il sacrificio di animali per vāyu il primo giorno (vedi Episodio 2).

Esistono diverse opinioni per quanto riguarda la conservazione dei fuochi. I tre fuochi vengono mantenuti vivi nella casa dello yajamāna per tutta la sua vita di capofamiglia, oppure viene mantenuto vivo il fuoco domestico, da cui vengono accesi gli altri due ad ogni rappresentazione dell’agnihotra. Se i fuochi non sono stati conservati o si sono spenti, vengono installati nuovamente durante il rituale punarādheya. Un bramino che conserva i tre fuochi sacri è chiamato āhitāgni, “colui che ha installato il fuoco”, o agnihotrin, “colui che esegue l’agnihotra”.

Le caratteristiche dell’agnihotra finora menzionate non sono altro che il suo scheletro. Gli śrautra sūtra specificano una grande quantità di dettagli aggiuntivi: restrizioni sull’ammissibilità dei partecipanti, tempo, preparazione degli altari, dei fuochi e delle oblazioni (ad esempio, il modo preciso in cui viene munta la mucca dell’agnihotra), strumenti utilizzati, movimenti compiuti, opzioni e tutte le recitazioni che li accompagnano. Invece di seguire queste specifiche, e prima di passare in rassegna altri rituali śrauta, possiamo chiederci quale realtà ha corrisposto, e corrisponde tuttora, a queste descrizioni. C’è una risposta generale che si applica a tutte le opere rituali. Al momento della loro composizione, le descrizioni degli śrautra sūtra riflettevano la pratica esistente e precedente, ma una volta formulate determinavano la pratica successiva e futura. La letteratura rituale, che aveva un’origine almeno in parte descrittiva, divenne a tempo debito interamente prescrittivo, ed è stato considerato come la codificazione finale del rituale. Attualmente, i rituali vengono eseguiti, in teoria, in conformità con le affermazioni degli śrautra sūtra, che vengono interpretati come regole. Non è detto che i ritualisti bramini consultino i sūtra e poi agiscano di conseguenza. Le rappresentazioni degli śrauta negli ultimi tempi spaziano da quelle accademiche e revivalistiche a quelle tradizionali. Mentre nei circoli accademici e nelle zone limitrofe i riti possono essere ricostruiti dai testi con o senza l’assistenza dei praticanti tradizionali, ci sono luoghi inaccessibili dove i rituali vengono ancora eseguiti senza l’aiuto di studiosi e in accordo con una tradizione viva. Tale tradizione vivente non deve necessariamente essere interamente orale. Può comportare la consultazione di manoscritti, spesso di data posteriore e talvolta scritti in una delle lingue indiane moderne. Sebbene queste opere più tarde (generalmente inedite) possano essere ricondotte in ultima analisi agli śrauta sūtra, ma c’è una serie di opere intermedie che si sono sviluppate, le prime in sanscrito (come i testi prayoga e paddhati) e le successive in lingue moderne. Poiché le tradizioni locali possono essere state incorporate e possono essere avvenuti altri cambiamenti, i sūtra originali non sono più autorevoli: prevale la tradizione vivente.

Le esecuzioni revivaliste sono quindi più fedeli ai manuali, mentre le tradizioni viventi presentano una maggiore varietà. Sarebbe ingiustificato supporre che, in passato, le tradizioni śrauta siano sempre state tramandate di padre in figlio e di maestro in allievo senza una nuova consultazione degli antichi manuali. Le esecuzioni revivaliste non sono limitate al secolo attuale, ma hanno avuto luogo più volte in passato, quando i bramini ortodossi (ad esempio gli aderenti al sistema filosofico della mīmāṃsā) erano preoccupati per l’indebolimento della loro eredità vedica. Nell’India settentrionale, durante la dinastia Gupta, nel quarto e quinto secolo d.C., si verificò una rinascita su larga scala della cultura vedica e si svolsero numerose rappresentazioni di śrauta. A Varanasi (Banaras), l’origine del daśāśvamedha ghat, che segna il luogo in cui, secondo la tradizione, venivano eseguiti dieci rituali aśvamedha, può essere fatta risalire a questo periodo. Nell’India meridionale, gli imperi di Chola (dall’XI al Xll secolo) e di vijayanāgara (dal X1V al XVI secolo) segnarono altre riprese della cultura vedica, che includevano esecuzioni rituali e la composizione di opere rituali. Quanto la cultura śrauta sopravviva nel secolo attuale lo si può vedere dal numero di āhitāgni o agnihotrin. Nel 1958, Kashikar stimava: “Ci sono circa un centinaio di āhitāgni in tutta l’India, e la metà di questi si trova nel solo distretto di Tanjore (Madras)” (Kashikar 1958, 62). In un rapporto non pubblicato del 1971, ho azzardato l’ipotesi che “ci sono circa 50 agnihotrin nell’Andhra, che è più che nel Tamilnad e nel Kerala insieme” (Staal 1971, 12). Queste stime sono messe in giusta prospettiva dai risultati delle indagini di Parpola e Kashikar, pubblicati di seguito nella Parte III. Da queste si apprende che “in tempi recenti” (cioè, all’incirca negli ultimi cento anni) ci sono stati e ci sono quasi 600 ahitagni in India. Di questi, 200 solo in Andhra Pradesh e circa 125 ciascuno in Kerala e Tamil Nadu. Kashikar e Parpola forniscono anche informazioni più specifiche sulle esecuzioni recenti dei rituali śrauta più rari. Le informazioni di Nambudiri sono integrate in un’altra sezione della Parte III .

Passerò ora in rassegna alcuni degli altri rituali śrauta. Esistono tre categorie principali. La prima è chiamata iṣṭi o haviryajña, rituali in cui l’oblazione è di riso o orzo; la seconda è costituita dai sacrifici di animali; la terza è costituita dai rituali di soma. Nella prima categoria abbiamo già incontrato agnyādheya, punarādheya e agnihotra. I cāturmāsya, cerimonie “quadrimestrali” o “stagionali”, sono un’estensione dei primi.

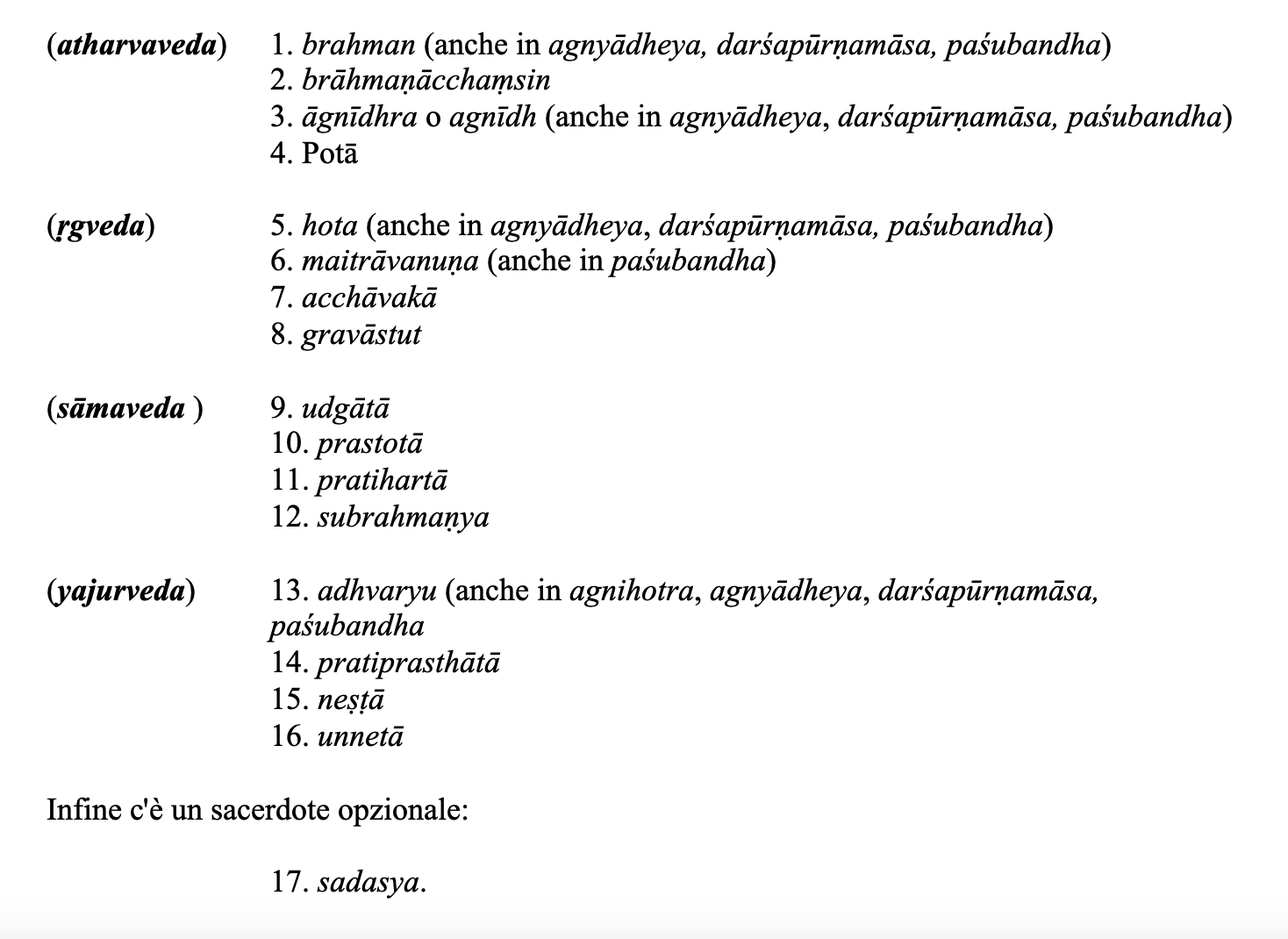

I darśapūrṇamāsa, le cerimonie del plenilunio e del novilunio, prevedono la recitazione di due veda, lo yajurveda e il ṛgveda, e richiedono i servizi di quattro sacerdoti: l’adhvaryu dello yajurveda, l’hotā del ṛgveda, il brahman e l’āgnīdhra. L’hotā recita dal ṛgveda. Il brahman siede al fianco dello yajamāna e supervisiona i riti, in genere senza partecipare. Quando sono stati commessi degli errori, stabilisce cosa si deve fare e prescrive, se necessario, dei riti di espiazione (prāyaścitta). Nei rituali più grandi è legato all’atharvaveda, ma questo è arbitrario. Non è necessario che appartenga a quel veda, e raramente lo fa. Si dice, infatti, che officia “con i tre veda”, cioè ṛg-, yajur- e sāmaveda (aitareya araṇyaka 3.2. 3.6; śatapatha brāhmaṇa 11.5.8.7; ecc.). L’āgnīdhra (o agnīdh), “accenditore di fuoco”, è associato all’Atharvaveda in modo altrettanto arbitrario. Il suo compito principale è quello di gridare: astu śrauṣaṭ “Sia così! Che possa ascoltare!” in risposta all’esclamazione dell’adhvaryu: o srāvaya “Fa’ che ascolti!”. Queste esclamazioni richiamano le divinità sulla terra per essere presenti al rito e partecipare alle oblazioni. I quattro sacerdoti officianti generalmente occupano le posizioni indicate nella Figura 2.

Il rituale di darsapūrṇamāsa presenta lo schema di base dei riti iṣṭi; è il loro paradigma. Questi riti sono caratterizzati da un dialogo tra i sacerdoti partecipanti, che culmina in un’offerta. La scena si svolge come nella Figura 2. Per prima cosa l’adhvaryu dice all’hotā di rivolgersi alla divinità, ad esempio agni, dicendo: agnaye’nubrūhi “Rivolgiti ad agni!”. L’hotā recita i versi del ṛgveda che talvolta esaltano, o almeno fanno riferimento, alle qualità e alle virtù della divinità in questione, cioè agni. Questi versi precedono lo yājyā o “versetto d’offerta” e sono chiamati anuvākyā, “inviti”, puro’nuvākyā, oppure yājyānuvākyā.

Poi l’adhvaryu esclama: o śrāvaya, e l’agnidhra grida la sua risposta: astu śrauṣaṭ. L’adhvaryu dice quindi all’hotā di recitare la sua recita principale, lo yājyā. Dice all’hotā: agniṃ yaja “sacrifica ad agni” o “recita lo yājyā per agni”. L’hotā inizia mormorando: bhūr bhuvaḥ | ye yajāmahe “Terra! Aria! Noi che sacrifichiamo… “ o “Noi che diciamo lo yājyā. . . . “Lo yājyā consiste ancora una volta di mantra ṛgvedici e termina con l’esclamazione: vauṣat “possa (agni) guidare (le offerte agli dei)!”. Al -ṣaṭ di vauṣaṭ, l’adhvaryu fa l’offerta gettandola o versandola nel fuoco delle offerte. Contemporaneamente lo yajamāna recita il suo tyāga: agnaye idaṃ na mama “Questo è per agni, non per me”.

Traduco iṣṭi come “offerta”. Anche se si tratta di un’altra divinità (ad esempio, prajāpati), l’offerta viene quasi sempre fatta al fuoco, ed è agni il soggetto implicito del richiamo vauṣat. Sebbene agni possa anche essere la divinità a cui sono rivolti i riti, come sopra, in tutti i casi è l’intermediario attraverso il quale vengono fatte le offerte.

L’offerta iṣṭi è anche chiamata yajati, “recita lo yājyā”, che si riferisce quindi al compito dell’hotā. È caratterizzata dalla chiamata vauṣat e dal fatto che l’adhvaryu generalmente sta in piedi quando fa l’offerta. Un secondo atto rituale simile si distingue sempre dall’offerta iṣṭi. Si chiama āhuti, che tradurrò con “oblazione”. È anche chiamato juhoti, “fa un’oblazione” o “versa”. Questo si riferisce all’adhvaryu, generalmente seduto durante l’oblazione, quando chiama: svāhā! L’adhvaryu sta in piedi, tuttavia, durante le “oblazioni complete” (pūrṇāhuti), quando un mestolo pieno viene interamente svuotato.

Le principali offerte del darśapūrṇamāsa sono introdotte e seguite da numerosi altri riti. Un importante rito precedente è il posizionamento di bastoncini di legna da ardere (samidh) sull’altare da parte dell’adhvaryu, atto accompagnato dalla recitazione di versi sāmidhenī (dal ṛgveda) da parte dell’hotā. Seguono due oblazioni di burro āghāra, cinque prayāja o offerte preliminari e due offerte di burro ājyabhāga per agni e soma. Seguono poi le offerte principali, seguite da un’offerta per agni e sviṣṭakṛt, “agni-a-cui-viene-fatta-la-giusta-offerta”, e iḍāhvāna, “chiamata dell’iḍā”, durante la quale l’adhvaryu mette dei dolci di riso nella mano destra dell’hotā e nel ricettacolo iḍā, che vengono poi toccati dallo yajamāna. Seguono tre anuyāja o offerte successive. La dakṣiṇā dello yajamāna è un’offerta presentata ai sacerdoti, che in passato si riteneva fosse solo una tassa sacrificale. Secondo alcuni è qualcosa di più: rafforza il rito e lo rende completo “integrandolo nella circolazione cosmica della ricchezza” (Heesterman 1959; Gonda 1965, 19-20; Malamoud 1976). Alle cerimonie della Luna Piena e della Luna Nuova, il compenso consiste in riso anvāhārya, il riso rimasto dopo aver preparato le torte di riso per le offerte. Viene cotto sul fuoco meridionale, che per questo viene talvolta chiamato anvāhārya-pacana.

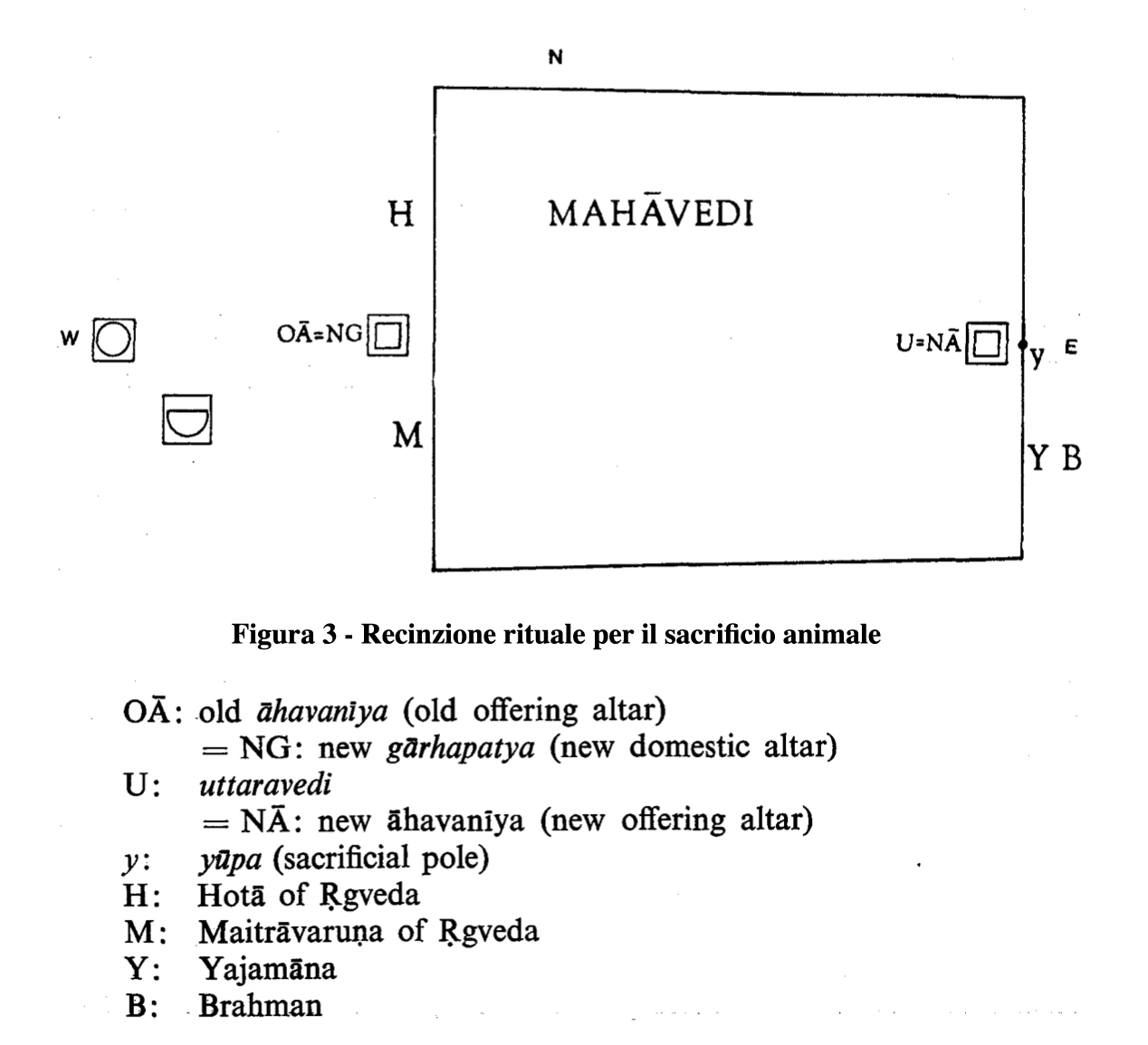

Il paśubandha, paradigma per il sacrificio animale, modifica il modello delle cerimonie della Luna Piena e della Luna Nuova sotto diversi aspetti importanti. Sono richiesti i servizi di un secondo sacerdote del ṛgveda, il maitrāvaruṇa. Con in mano un bastone, si trova generalmente alla destra (cioè a sud) dell’hotā, che siede di fronte al fuoco dell’offerta. Nel paśubandha, come in tutti i successivi rituali śrauta, c’è una trasformazione del fuoco delle offerte, che si è spostato più ad est.

Un nuovo recinto rituale, il mahāvedi o spazio del Grande Altare, viene costruito e consacrato a est del vecchio recinto delle offerte con i suoi tre altari di fuoco. All’estremità orientale di questo nuovo mahāvedi, viene costruito un nuovo altare dell’offerta, l’uttaravedi. Il vecchio altare delle offerte diventa il nuovo altare domestico e il fuoco viene portato (agnipraṇayana) da qui al nuovo altare delle offerte. Il rituale viene quindi eseguito intorno ai due nuovi altari del fuoco, come nella Figura 3.

Nel paśubandha, l’animale sacrificato, chiamato paśu, è generalmente una capra. Viene legato a un palo sacrificale (yūpa), eretto immediatamente a est dell’uttaravedi, sul confine orientale della mahāvedi. L’animale viene ucciso per soffocamento. Questo compito è svolto dal śamitā o “pacificatore”, in genere un non bramino, e avviene al di fuori del recinto e senza essere osservato dai sacerdoti. I dialoghi di base dell’iṣṭi, che si svolgono quando parti dell’animale vengono offerte nel fuoco dell’offerta, sono modificati dalla partecipazione del sacerdote maitrāvaruṇa. L’adhvaryu inizia dando istruzioni al maitrāvaruṇa di dire all’hotā di rivolgersi alla divinità. Dopo che il maitrāvaruṇa ha fatto questo, l’hotā continua come prima. Le divinità a cui è dedicato il paradigma del sacrificio animale sono indra, agni, sūrya o prajāpati. Il paśubandha dovrebbe essere eseguito ogni anno o ogni sei mesi.

Siamo ora giunti ai rituali del soma, che presuppongono e incorporano tutti i rituali precedenti, ma aggiungono numerose e significative novità. Come indica il nome, i rituali del soma comprendono la preparazione e l’offerta del succo di soma, estratto dalla pianta di soma. A ciò si aggiungono due o più sacrifici animali e numerose offerte e oblazioni di burro chiarificato, dolci di riso e altre sostanze vegetali. La caratteristica principale dei rituali del soma è una sequenza di canti (stotra) tratti dal sāmaveda , cantati da un coro di tre sacerdoti, e una sequenza corrispondente di recitazioni (śastra) tratte dal ṛgveda, ciascuna eseguita da un singolo sacerdote. Questi canti e queste recitazioni sono combinati con i riti del soma in sequenze che chiamerò sequenze del soma, ognuna delle quali consiste in un canto di stotra, una recitazione di śastra, un’offerta di soma alle divinità e una bevuta di soma da parte dello yajamāna e dei suoi principali sacerdoti.

Le cerimonie del soma richiedono un maggior numero di sacerdoti e diversi recinti sacrificali. In questi rituali officiano i seguenti sedici sacerdoti:

Dopo che l’hotā ha invocato la dea iḍā, l’adhvaryu pone dei pezzi di torte sacrificali puroḍāśa, chiamate anche iḍā, nella sua mano destra e nel loro recipiente di legno (iḍāpātram). Questi vengono toccati dallo yajamāna. Questo avviene a metà di ogni offerta di iṣṭi. Sul piatto, l’iṣṭi è l’offerta introduttiva (prāyaṇīyeṣṭi) del quarto giorno (episodio 8): lo yajamāna indossa il turbante che ha ricevuto durante la sua consacrazione (episodio 4) e che getterà durante l’acquisto del soma (episodio 8).

Ho aggiunto i nomi dei quattro veda tra parentesi perché l’affiliazione dei sacerdoti ad essi è in qualche modo artificiale, come abbiamo già visto a proposito dell’assegnazione del brahman e dell’āgnīdhra all’atharvaveda. In pratica, ci sono due gruppi, i sāmavedin e gli altri. Oltre agli yajamāna, dieci di questi sacerdoti sono chiamati “portatori di coppa” (camasin) perché hanno la loro coppa di soma (camasa). Essi sono: hotā, maitravāruṇa, brāhmaṇācchaṃsin, potā, neṣṭā, acchāvāka, āgnīdhra, brahman, udgātā e sadasya. Ogni coppiere ha un assistente (camasādhvaryu), che fa oblazioni di soma dalla coppa del coppiere. Le recitazioni delle śastra sono eseguite dai primi tre e dal sesto coppiere, uno alla volta. Ciascuno dei recitatori di śastra ha un proprio focolare, chiamato dhiṣṇya. Quando recita, si siede a ovest di esso, rivolto verso est. Anche l’ āgnīdhra ha un focolare, al confine settentrionale del mahāvedi. I tre cantori di stotra hanno i loro posti designati a ovest dei recitatori di śastra. I tre cantori sono rivolti verso nord, ovest e sud.

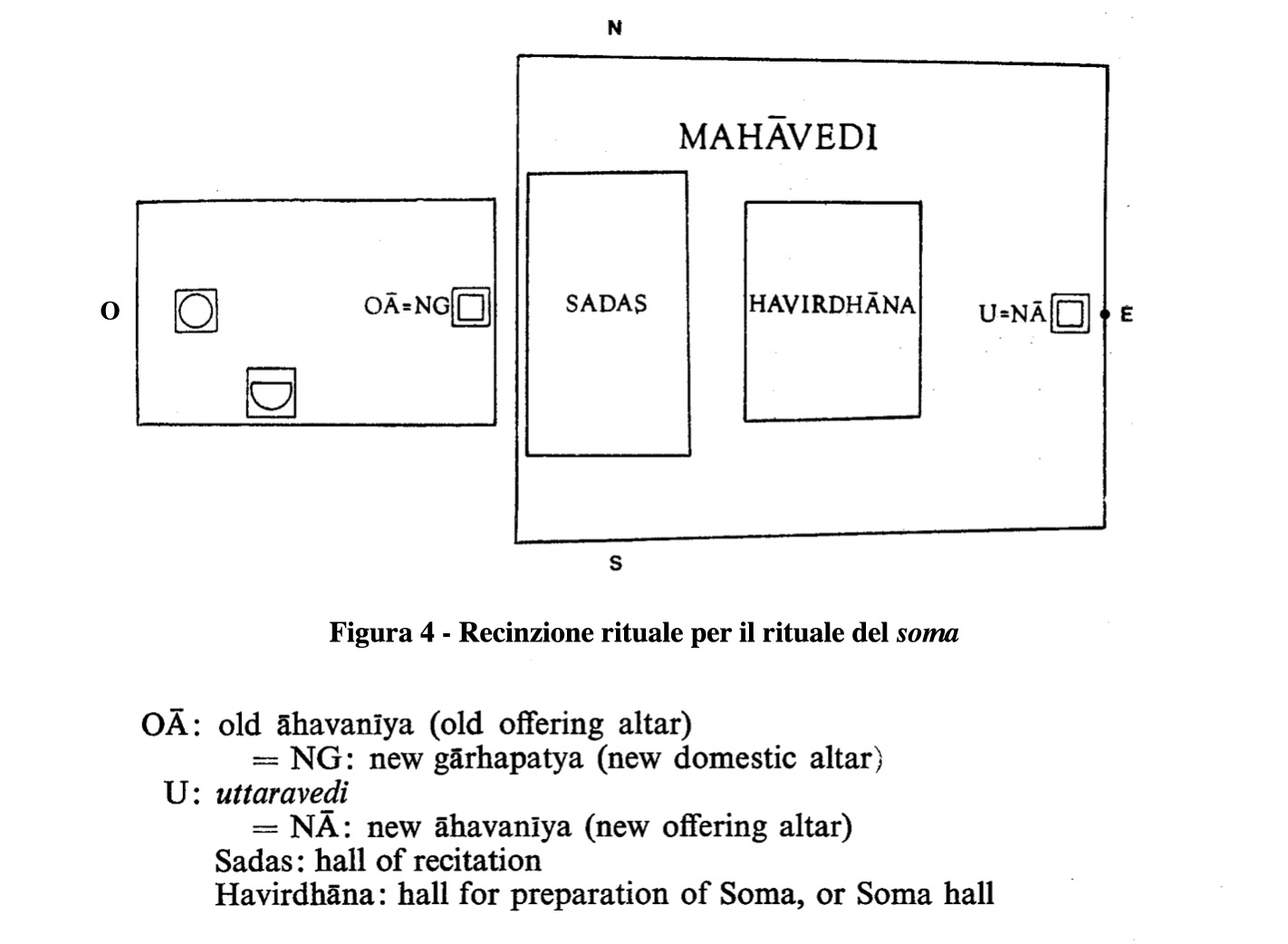

Nei rituali del soma, il recinto rituale viene ampliato costruendo all’interno della mahāvedi, tra il nuovo altare domestico e il nuovo altare delle offerte, due nuovi recinti, uno per i canti e le recitazioni e uno per il soma. Il primo è il sadas o sala di recitazione, in cui vengono cantati tutti gli stotra tranne uno, in cui vengono recitati tutti i śastra e dove i recitatori di śastra hanno il loro focolare. Il secondo è l’havirdhāna o havirdhānamaṇḍapa, un capannone (maṇḍapa) con due havirdhāna (“ricettacolo dell’oblazione”) o carretti del soma, dove avviene la preparazione del soma. La pianta della struttura risultante è riportata nella Figura 4.

Esistono diverse categorie di rituali del soma, ma noi ci occuperemo solo di quelli chiamati ekāha, “di un giorno”. Sono caratterizzati dal fatto che la spremitura o il pestaggio del soma avvengono tre volte nel corso di un solo giorno. Le tre pressioni sono chiamate pressatura mattutina (prātaḥ-savana), la spremitura di mezzogiorno (mādhyandina-savana) e la terza spremitura (tṛtīya-savana).

Questa terminologia suggerisce ciò che in pratica è un dato di fatto, ossia che la moltitudine di riti e cerimonie di accompagnamento può impedire di completare le tre spremiture in un solo giorno. Tutti i rituali di soma, anche quelli di tipo ekāha, durano diversi giorni a causa dei numerosi riti introduttivi, preparatori e di accompagnamento. Il prototipo e paradigma di questi riti, l’agniśtoma, dura cinque giorni e le tre spremiture avvengono l’ultimo giorno o “giorno della spremitura “ (sutyā). Durante quest’ultimo giorno si svolge anche un sacrificio animale. I riti che si svolgono nei giorni precedenti comprendono la consacrazione (dīkṣā) dello yajamāna, l’acquisto rituale dei gambi di soma (somakrayaṇa), l’adorazione del soma come re, la consacrazione del mahāvedi e dei suoi vari contenuti, il trasporto di agni (agnipraṇayana) dal vecchio altare delle offerte (= il nuovo altare domestico) al nuovo altare delle offerte, il trasporto di agni e soma in modo simile (agniṣomapraṇayana); e molti altri. Ci sono anche riti facoltativi. Il più importante è il pravargya, una cerimonia pastorale in cui vengono fatte offerte di latte di capra e di mucca bollito ai gemelli aśvin, giovani divini che cavalcano il vento. Quando si sceglie questa opzione, il rito pravargya si svolge al mattino e alla sera durante il secondo, terzo e quarto giorno. Precede immediatamente i riti upasad, che si svolgono in questi momenti e che non sono facoltativi. Si tratta essenzialmente di offerte e oblazioni di burro chiarificato. L’agnihotra, tra l’altro, non dovrebbe essere eseguito durante queste cerimonie.

L’ultimo giorno dell’agniṣtoma, c’è un bagno (avabhrtha) per lo yajamāna, sua moglie e i sacerdoti. Un iṣṭi viene eseguito nell’acqua invece che nel fuoco. Infine, il recinto con la maggior parte del suo contenuto viene dato alle fiamme e consumato da agni.

Tutti questi riti sono presenti in tutti i rituali del soma. L’agniṣtoma è caratterizzato da una particolare distribuzione delle sequenze del soma: ce ne sono cinque durante il servizio mattutino del giorno della spremitura, cinque durante il servizio di mezzogiorno e due durante il terzo servizio. Il canto della dodicesima e ultima sequenza è chiamato agniṣtoma, “lode di agni”, da cui deriva il nome dell’intera cerimonia.

Esistono altri sei rituali ekāha soma. Possono essere brevemente descritti come estensioni dell’agniṣtoma. Limitandomi alle differenze che riguardano le sequenze del soma, caratterizzerò molto brevemente tre di questi rituali, ukthya, ṣoḍaśin e atirātra (i nomi degli altri tre sono riportati nella Tabella 2).

Nel rituale ukthya (da uktha, un antico nome per la recitazione delle śastra, in particolare durante il terzo servizio), tre sequenze di soma si aggiungono alle due sequenze di soma del terzo servizio dell’agniṣtoma, portando il totale a quindici, equamente distribuite tra i tre servizi.

Nel rituale ṣoḍaśin (“sedicesimo”), dedicato a indra, si aggiunge una sedicesima sequenza di soma. È avvolta nel mistero e considerata pericolosa.

Nel rituale atirātra (“notturno”) si aggiungono tre giri notturni (rātriparyāya), ciascuno dei quali consiste in quattro sequenze di soma. Segue un’ultima sequenza, la ventinovesima, che deve terminare prima dell’alba. L’ultimo canto di questa sequenza è chiamato sandhi-stotra “canto del crepuscolo”. Lo śastra che lo accompagna, chiamato āśvina-śastra, è rivolto ai gemelli aśvin ed è composto da mille versi.

Siamo ora in grado di avvicinarci all’agnicayana. Questo rituale è sempre combinato con un rituale del soma. Nell’agnicayana, un ruolo speciale è svolto da un recipiente rituale, il vaso ukhā, fatto di argilla e successivamente cotto. La caratteristica principale dell’agnicayana è che l’altare dell’uttaravedi è costruito ammucchiando (cayana) mattoni di argilla cotti. Gli strati sono cinque (citi) e l’altare risultante può avere varie forme, la più nota delle quali è quella di un uccello rapace (śyena). Il nuovo altare domestico è quadrato ed è anch’esso composto da cinque strati di mattoni cotti. La costruzione di questi altari comporta numerosi altri riti.

Quando l’agnicayana è combinato con il rituale dell’atirātra soma, viene chiamato atirātra-agnicayana o sāgnicitya-atirātra. Questo è il rituale che i Nambudiani hanno celebrato nel 1975.

HTML