scarica il pdf in italiano

scarica il pdf in originale inglese

In questo capitolo mi occuperò, da un lato, di quelli che sono considerati fatti indiscutibili e, dall’altro, di teorie speculative e talvolta controverse. “E forse, guardando le due cose l’una accanto all’altra e sfregandole l’una contro l’altra, potremo far divampare la giustizia come da due bastoni ardenti” (Platone, Repubblica 435 a 1-6).

Per comprendere l’agnicayana è necessario innanzitutto conoscere agni.1 Circa 200 dei 1.028 inni del ṛgveda sono rivolti ad agni, che in questo senso è secondo solo a indra. Il nome di agni è chiaramente indoeuropeo: si pensi al latino ignis, al russo ogon’, al lituano ugnis, ecc. Pur essendo considerato un dio, non è mai slegato dal suo elemento, il fuoco, fino alla mitologia indù più tarda, dove appare in termini più antropomorfi. Nel ṛgveda, agni è brillante, dorato, ha capelli e barba fiammeggianti, tre o sette lingue, il suo volto è chiaro, i suoi occhi brillano, ha denti affilati, fa un rumore di crepitii e lascia dietro di sé una scia nera. È ghiotto di burro chiarificato (ghṛta, o ājya se usato come oblazione), ma mangia anche il legno e divora la foresta. In effetti, mangia tutto (viśva-ad). È in particolare un distruttore di demoni e un uccisore di nemici.

Pur essendo vecchio, agni è anche senza età e permanentemente giovane. Egli stesso fertile, è figlio e manifestazione della forza vittoriosa (sahas; Gonda 1957). Dà lunga vita. Nasce dai blocchi accesi (araṇī), dal cielo (dove è il fulmine e il sole) e dalla terra, dove risiede nelle piante e nei boschi. Nasce anche dall’acqua, sia celeste che terrestre. Questa origine, a prima vista sorprendente, è collegata alle nuvole e alla legna da ardere che proviene da piante e alberi, anch’essi nati dall’acqua. Riflette l’immagine del sole che sorge dall’oceano orientale e tramonta in quello occidentale; e indica anche che agni, come potenza generativa, è il principio maschile, che entra nelle acque femminili come entra nella terra.

agni è intimamente legato alla casa, al clan, alla tribù e ai rituali. È installato nella casa come fuoco domestico; custodisce e illumina la casa; è ospite, amico, capo del clan o della tribù (ad esempio, degli aṅgira o dei bharata). Ma è anche il sacerdote domestico, il sacerdote hotā o adhvaryu e il sacrificatore degli dei. Ha una triplice sede (i tre altari). È intelligente, infatti, saggio e onnisciente: è un veggente, ispirato e ispiratore. Porta le offerte agli dèi, ma fa anche scendere gli dèi sulla terra per parteciparvi. È il messaggero tra gli dei e gli uomini. È il compagno di tutti gli uomini (vaiśvānara). Questo appellativo è tradizionalmente considerato come un riferimento al sole, al fuoco sacrificale e, in tempi successivi, al “fuoco della digestione” (ma vedi sotto, pagg. 161-162). Si suggerisce anche che agni come jātavedas sia identificato con il fuoco domestico, e come naraśaṃsa o tanūnapāt, con il fuoco meridionale (Findly, inedito). agni ha anche strette relazioni con diverse altre divinità. La sua funzione rituale diventa sempre più importante nello yajurveda e nei brāhmana.

Ecco un tipico inno rivolto ad agni (ṛgveda 5.11):

- Guardiano del popolo, vigile e intelligente, agni è nato per una nuova prosperità. Con il volto ricoperto di burro, risplende di una grande fiamma che tocca il cielo per tutti i bharata.

- Sul triplice altare gli uomini hanno acceso agni, vessillo del sacrificio, primo sacerdote domestico. Che cavalchi il carro con indra e gli dèi !; che sia seduto sull’erba sacra per il sacrificio come un abile hotā!.

- Impuro, sei nato dai tuoi genitori; luminoso, sei sorto come veggente portatore di gioia di vivasvant. Con il burro ti hanno reso forte, agni, a cui viene fatta l’offerta.

- agni . . . possa venire subito al sacrificio; agni, che gli uomini portano in ogni casa; agni è diventato il messaggero, il portatore di offerte; agni che stanno scegliendo, scegliendo uno con un potere di veggenza.

- Per te, agni, queste parole dolcissime; per te questa preghiera sia una benedizione per il cuore. Tu sei colui che questi canti riempiono di forza, come i grandi fiumi riempiono l’Indo, tu sei colui che essi rendono forte.

- Gli aṅgiras ti hanno trovato in un luogo segreto, agni, che riposi in ogni bosco. Così nasci, quando ti agiti con grande forza; sei colui che chiamano “Figlio della Forza”, O aṅgiras.

| जन॑स्य गो॒पा अ॑जनिष्ट॒ जागृ॑विर॒ग्निः सु॒दक्षः॑ सुवि॒ताय॒ नव्य॑से । घृ॒तप्र॑तीको बृह॒ता दि॑वि॒स्पृशा॑ द्यु॒मद्वि भा॑ति भर॒तेभ्यः॒ शुचिः॑ ॥ |

jánasya gopā́ ajaniṣṭa jā́gṛviragníḥ sudákṣaḥ suvitā́ya návyase ǀ ghṛtápratīko bṛhatā́ divispṛ́śā dyumádví bhāti bharatébhyaḥ śúciḥ ǁ |

|---|---|

| य॒ज्ञस्य॑ के॒तुं प्र॑थ॒मं पु॒रोहि॑तम॒ग्निं नर॑स्त्रिषध॒स्थे समी॑धिरे । इंद्रे॑ण दे॒वैः स॒रथं॒ स ब॒र्हिषि॒ सीद॒न्नि होता॑ य॒जथा॑य सु॒क्रतुः॑ ॥ |

yajñásya ketúm prathamám puróhitamagním nárastriṣadhasthé sámīdhire ǀ índreṇa deváiḥ sarátham sá barhíṣi sī́danní hótā yajáthāya sukrátuḥ ǁ |

| अस॑म्मृष्टो जायसे मा॒त्रोः शुचि॑र्मं॒द्रः क॒विरुद॑तिष्ठो वि॒वस्व॑तः । घृ॒तेन॑ त्वावर्धयन्नग्न आहुत धू॒मस्ते॑ के॒तुर॑भवद्दि॒वि श्रि॒तः ॥ |

ásammṛṣṭo jāyase mātróḥ śúcirmandráḥ kavírúdatiṣṭho vivásvataḥ ǀ ghṛténa tvāvardhayannagna āhuta dhūmáste ketúrabhavaddiví śritáḥ ǁ |

| अ॒ग्निर्नो॑ य॒ज्ञमुप॑ वेतु साधु॒याग्निं नरो॒ वि भ॑रंते गृ॒हेगृ॑हे । अ॒ग्निर्दू॒तो अ॑भवद्धव्य॒वाह॑नो॒ऽग्निं वृ॑णा॒ना वृ॑णते क॒विक्र॑तुं ॥ |

agnírno yajñámúpa vetu sādhuyā́gním náro ví bharante gṛhégṛhe ǀ agnírdūtó abhavaddhavyavā́hano’gním vṛṇānā́ vṛṇate kavíkratum ǁ |

| तुभ्ये॒दम॑ग्ने॒ मधु॑मत्तमं॒ वच॒स्तुभ्यं॑ मनी॒षा इ॒यम॑स्तु॒ शं हृ॒दे । त्वां गिरः॒ सिंधु॑मिवा॒वनी॑र्म॒हीरा पृ॑णंति॒ शव॑सा व॒र्धयं॑ति च ॥ |

túbhyedámagne mádhumattamam vácastúbhyam manīṣā́ iyámastu śám hṛdé ǀ tvā́m gíraḥ síndhumivāvánīrmahī́rā́ pṛṇanti śávasā vardháyanti ca ǁ |

| त्वाम॑ग्ने॒ अंगि॑रसो॒ गुहा॑ हि॒तमन्व॑विंदंछिश्रिया॒णं वने॑वने । स जा॑यसे म॒थ्यमा॑नः॒ सहो॑ म॒हत्त्वामा॑हुः॒ सह॑सस्पु॒त्रमं॑गिरः ॥ |

tvā́magne áṅgiraso gúhā hitámánvavindañchiśriyāṇám vánevane ǀ sá jāyase mathyámānaḥ sáho maháttvā́māhuḥ sáhasasputrámaṅgiraḥ ǁ |

Non è possibile comprendere il ruolo di agni nel ṛgveda se non in relazione ad altre divinità, poteri e idee. Mi limito a ricordare che agni è vicino a indra, anche se indra è un dio guerriero e un eroe, mentre agni rimane sempre vicino al fuoco. Per altri aspetti, agni è complementare a soma, che è un dio, una pianta e il succo estratto da quella pianta, ed è quindi privo di tratti antropomorfi. agni e soma, pur essendo entrambi dèi, non risiedono semplicemente in cielo o nel cielo, da dove devono essere portati o richiamati sulla terra. Sono anche già qui, concreti, visibili, possono essere toccati e gustati, presenti nelle mani degli uomini. Secondo Renou, seguendo Bergaigne, l’intera mitologia vedica fu rimodellata, o comunque riorientata, come ambientazione per agni e soma, e tutte le altre divinità divennero loro controparti o riflessi (Renou 1953, 14). agni e soma, il fuoco sacro e la bevanda sacra, sono in ogni caso le principali divinità del rituale vedico. Mentre tutte le divinità del pantheon vedico vengono affrontate e invocate nel corso delle rappresentazioni rituali e il paradiso viene menzionato come frutto dei rituali, il rituale stesso crea un mondo sacro all’interno del recinto sacrificale per mezzo delle attività sacerdotali che si svolgono qui e ora. Qui sta la spiegazione più probabile del fatto, sottolineato da Renou (1953, 16), che gli episodi più importanti della mitologia vedica, che riflettono eventi cosmogonici, non sono riflessi o utilizzati nel rituale. Tutte le caratteristiche della religione vedica trovano espressione nel rituale, ma generalmente attraverso la mediazione di agni e soma.

Nel tardo Induismo, il personaggio di agni cambia. Sebbene alcuni templi siano stati dedicati al suo culto, agni diventa una divinità minore e una figura mitica. Il suo cambiamento di posizione è già indicato nella kena upaniṣad, in cui gli dèi, confusi da brahman (“Che razza di spettro può essere questo?”), inviano agni per scoprirlo. All’arrivo di agni, brahman gli chiede: “Chi sei?”. agni rispose: “Sono agni”. “Se è questo che sei, qual è il tuo potere?”. “Posso bruciare ogni cosa sulla terra”. Allora brahman gli mise davanti un filo d’erba: “Brucia questo”. agni si avventò su di esso con tutta la sua forza, ma non riuscì a bruciarlo.

Nell’epica e nei purāna, “agni è un seduttore di donne senza scrupoli e un adultero, qualità che lo fanno identificare con śiva” (O’Flaherty 1973, 91, nel capitolo intitolato agni, the Erotic Fire). Nella mitologia successiva, è śiva che dona agli dèi un filo d’erba che essi non riescono a bruciare. Oltre al fuoco sessuale, agni è anche il fuoco del tapas, “calore ascetico”, un altro legame con śiva. In una leggenda che si trova in molte versioni, agni si innamora delle mogli dei sette saggi. La storia offre anche una spiegazione dell’associazione di agni con il rituale chiamato svāhā (sopra, pagina 47). Come raccontata nel mahābhārata e riassunta da O’Flaherty, la leggenda merita di essere citata:

Una volta, quando agni vide le belle mogli dei grandi saggi che dormivano nel loro eremo, fu sopraffatto dal desiderio per loro. Ma rifletté: “Non è opportuno che io sia pieno di desiderio per le caste mogli dei bramini, che non sono innamorate di me”. Allora entrò nel fuoco domestico per poterle toccare, per così dire, con le sue fiamme, ma dopo molto tempo il suo desiderio divenne ancora più grande ed entrò nella foresta, deciso ad abbandonare la sua forma corporea. Allora svāhā, la figlia di dakṣa, si innamorò di lui e lo osservò a lungo, cercando qualche punto debole, ma invano. Quando seppe che lui era andato nella foresta pieno di desiderio, la dea amorosa decise di prendere le sembianze delle mogli dei Sette Saggi e di sedurre agni; così entrambi avrebbero ottenuto il loro desiderio. Assumendo a turno le sembianze di ciascuna delle mogli, fece l’amore con agni, ma non poté assumere le sembianze di arundhatī, la moglie di vasiṣtha, perché arundhatī aveva grandi poteri di castità. Prendendo ogni volta in mano il seme di agni, rifletté: “Chiunque mi veda in questa forma nella foresta accuserà ingiustamente le mogli dei saggi di aver commesso adulterio con agni”, quindi per evitare ciò prese la forma dell’uccello gāruḍī e lasciò la foresta. Gettò il seme in un lago dorato sulla vetta della montagna bianca sorvegliata dalle schiere di rudra. Il seme generò un figlio, skanda, e qualche tempo dopo le mogli dei sei saggi andarono da skanda e gli dissero che i loro mariti, pensando che skanda fosse nato da loro, le avevano abbandonate. Pregarono skanda di farle dimorare per sempre in cielo e, per sua grazia, divennero la costellazione dei kṛttika, considerate le madri di skanda. Poi svāhā sposò agni (O’Flaherty 1973, 94-5).

La posizione intermedia di agni è mantenuta in un’altra leggenda, che getta luce sulla psicologia delle libagioni. Sebbene parvatī sia la sposa di śiva, non è in grado di sopportare l’energia infuocata del seme di śiva. agni collabora bevendo il seme, cospargendo con esso (o con il proprio seme) il Gange, dopodiché parvatī lo beve, riceve il seme così opportunamente diluito e dà alla luce skanda (O’Flaherty 1973, 103-107; Foto 9; si veda anche O’Flaherty 1975, 104).

Il simbolismo sessuale del fuoco è anche collegato all’analogia tra l’azione dei due legni accesi e l’atto sessuale, un’associazione che si ritrova in tutto il mondo. ṛgveda 3.29.1-3 paragona manthana, “accensione del fuoco per attrito”, alla procreazione: agni è nascosto nei blocchi di fuoco (araṇī) come il seme (garbha) è ben custodito nelle donne incinte (garbhin). “Mettilo giù nella posizione supina, tu attento (sacerdote). Quando rimase incinta partorì il maschio (agni)”.

Nella bṛhad āraṇyaka upaniṣad 6.4.21 - una sezione a volte lasciata senza traduzione, che incorpora versi del ṛgveda 10.184 e dell’atharvaveda 5.25 - l’associazione è invertita:

Le allarga le cosce. Che il cielo e la terra si allarghino! Unendosi a lei, appoggiando la bocca sulla sua, accarezzandola tre volte nella direzione in cui crescono i peli, dice:

Che viṣṇu prepari il grembo materno, che tvaṣṭṛ plasmi le forme, che prajāpati emetta il seme, Lasciate che dhātṛ ponga il seme in voi. Poni il seme, sinīvālī, Poni il seme, dea dai capelli fluenti! Lascia che i gemelli aśvin pongano il seme in te, le due divinità dalle guance di loto. D’oro sono i legni che gli aśvin usano per accendere il fuoco. Invochiamo quel seme per voi Per partorire nel decimo mese. Come la terra è incinta di agni, come il cielo è in attesa di indra, Come il vento è il seme dei cieli, io metto il seme in voi.

Nel tardo Induismo, agni rimane strettamente legato all’incendio delle foreste. Nel mahābhārata, kṛṣṇa e arjuna fanno un picnic sulle rive del fiume yamunā. Le loro amiche ballano, cantano, litigano e bevono vino. “L’epica ci presenta pochi momenti, se non nessuno, più adatti a una scena di agio e di piacere” (Hiltebeitel 1976, 209). Ma ora appare “un bramino dall’aspetto strano, dalla carnagione dorata e dalla barba bruno-giallastra, radioso e splendido. . . È agni sotto mentite spoglie. Inizia così uno dei segmenti più strani e più macabri dell’epopea, l’incendio della foresta di khāṇḍava”. In questa storia, agni, per ragioni che non è il caso di trattare, è venuto a consumare la foresta con tutte le sue creature. Esegue. Il rumore è assordante, l’acqua delle nuvole di indra non può raggiungere il suolo a causa del calore e solo sei persone sopravvivono. Hiltebeitel conclude il suo studio sul significato mitologico di questa conflagrazione con l’osservazione “che la storia stessa può iniziare ad avere senso come storia, indipendentemente dal fatto che abbia o meno senso anche come storia” (ibid., 224). In ciò che segue mi occuperò principalmente del contrario: agni, soma, indra, viṣṇu e molti elementi del rituale vedico hanno un significato mitologico e spirituale, ma hanno senso anche come storia e preistoria.

Per comprendere meglio la figura di agni dobbiamo andare ben oltre il ṛgveda, risalendo di fatto alla storia più antica dell’uomo.2 Questa storia antica rende conto di molte caratteristiche di agni e dei rituali del fuoco come l’agnihotra, l’agniṣṭoma e l’agnicayana.

Sebbene l’uso del fuoco sia stato attribuito a una scimmia-uomo subumana (Australopithecus prometheus), l’opinione prevalente tra gli studiosi lo attribuisce solo a agli uomini. Con l’eccezione di alcuni insetti, uccelli e del tarsio delle Filippine (un animale notturno che raccoglie le braci calde dei falò), la maggior parte degli esseri umani ha una forte avversione per il fuoco. L’uomo ha impiegato molto tempo per superare la paura del fuoco, ma alla fine lo ha domato e poi addomesticato. In questa evoluzione si possono distinguere quattro fasi: (1) un’epoca senza fuoco, testimoniata da un primo uomo o ominide, Zinjanthropus, della cultura di Olduwan, nell’Africa orientale, circa 1.750.000 anni fa; (2) un’epoca durante la quale il fuoco veniva usato, cioè raccolto, come dimostra il caso dell’uomo di origine animale, raccolta, come testimoniano i focolari dell’uomo di Pechino, almeno 250.000 anni fa; (3) un’epoca in cui il fuoco è stato prodotto e acceso, come testimoniano l’uomo di Neanderthal circa 50.000 anni fa e l’Homo sapiens negli ultimi 20.000-15.000 anni; (4) un’epoca in cui il fuoco è stato addomesticato, che si sovrappone approssimativamente al Neolitico, iniziando in regioni diverse in tempi diversi negli ultimi 10.000 anni.

Da queste scale temporali si possono trarre diverse conclusioni. Per la maggior parte della sua storia, l’uomo si è tenuto lontano dal fuoco e lo ha osservato da lontano. Infine, ha iniziato a raccoglierlo con attenzione dagli incendi che derivavano da conflagrazioni naturali. Sauer ritiene che la regione dei laghi, attiva dal punto di vista vulcanico, nell’interno montuoso dell’Africa orientale, possa aver fornito all’uomo il primo fuoco, anche se il fuoco poteva essere ottenuto da un fulmine o da una combustione spontanea, ad esempio attraverso il contatto tra l’aria e alcuni tipi di carbone (tali carboni si trovavano non lontano dall’area di Choukoutien, dove è stato trovato l’uomo di Pechino). Durante le centinaia di migliaia di anni in cui il fuoco è stato raccolto ma non poteva ancora essere prodotto, l’uomo si è continuamente preoccupato di conservarlo in modo sicuro e corretto, perché non si sapeva quanto tempo sarebbe passato prima di poter ottenere nuovamente del fuoco fresco. Non è azzardato supporre che il senso di continuità dell’uomo sia stato ispirato dalla sua esperienza con il fuoco.

Il fuoco è stato trasportato su lunghe distanze, consentendo all’uomo di spostarsi nelle regioni più fredde dell’Europa settentrionale e dell’Asia, e quindi deve essere stato speso molto ingegno per sviluppare metodi affidabili per la sua conservazione e il suo trasporto. E ora osserviamo un fatto notevole. Quando l’uomo ha finalmente scoperto come fare il fuoco da solo, ha continuato a prendere precauzioni estreme per conservarlo e trasportarlo, e ha acceso il fuoco fresco solo raramente. Questa tendenza può essere spiegata solo in parte dal fatto che potrebbe far risparmiare combustibile e manodopera, essere necessario in un clima umido, mantenere il portatore in qualche modo caldo o essere utile durante la caccia, quando il fuoco deve essere a portata di mano. L’universalità della pratica di mantenere il fuoco suggerisce che si tratta in gran parte di un’usanza sopravvissuta dalla precedente epoca di raccolta del fuoco. Poiché le attività rituali sono attività che vengono svolte anche se non sono, o non sono più, necessarie o addirittura funzionali, l’usanza di conservare e portare con sé il fuoco è diventata una delle prime attività rituali di cui siamo a conoscenza. Ciò ha portato l’uomo a pensare a se stesso come separabile dal fuoco e vulnerabile senza di esso. Non sorprende che il fuoco e la vita siano stati collegati fin dall’inizio e che la conservazione del fuoco sia stata considerata come la conservazione della vita. Così è nata l’idea che un un fuoco duraturo dà una lunga vita. La sua controparte è l’usanza di spegnere il fuoco quando qualcuno muore. Il timore di perdere il fuoco e l’usanza di conservarlo prevalgono ancora oggi presso diverse popolazioni in tutto il mondo. Sebbene la maggior parte dei nomadi e dei seminomadi contemporanei, ad esempio, siano in grado di produrre il fuoco in meno di un minuto, portano il fuoco con sé nella maggior parte dei loro viaggi o delle loro cacce che coprono lunghi periodi di tempo.

I focolari si sono sviluppati durante il periodo di raccolta del fuoco. In origine si trattava di depressioni poco profonde rivestite di pietre o argilla. I focolari in argilla bruciata sono stati ritrovati in molte regioni diverse. Molti sono di forma circolare, forse a causa della disposizione del combustibile intorno al fuoco. Anche i focolari erano realizzati in pietra o sabbia. Un’invenzione successiva fu quella di alzare il combustibile sopra il focolare, per favorire la combustione aumentando il tiraggio. Questo poteva essere fatto ammassando il combustibile su alcune grandi pietre, un metodo che alla fine si è sviluppato negli altari di pietra e nelle prime stufe. Anche tra le tribù contemporanee ci sono alcuni che non utilizzano questi metodi. Tra i Warao della ex Guiana Britannica, ad esempio, il focolare è semplicemente “un grande blocco di argilla, di circa un metro di diametro e di circa 30 cm di spessore, che viene imballato dalle donne sulle travi della palma di manaca della casa-cucina” (Wilbert 1967, 9).

Il primo combustibile è stato probabilmente il legno e le qualità combustibili dei diversi tipi di legno sono state apprese molto presto. Altri primi tipi di combustibile sono il carbone, lo sterco, le ossa e il grasso. La costante ricerca di combustibile, un’attività che richiede molto tempo, ha portato alla deforestazione in molte aree (e continua a farlo) ed è stata collegata a varie caratteristiche dell’organizzazione sociale, tra cui la schiavitù. Gli insediamenti e i villaggi dovevano spostarsi quando le scorte di legna da ardere erano esaurite. Gli indiani del New England pensavano che gli inglesi fossero arrivati sulle loro coste perché le scorte di legna da ardere nelle loro terre erano esaurite. La raccolta del combustibile era accompagnata da elementi rituali. Tra i Paiute del Nord, le ragazze che si sottoponevano ai riti della pubertà dovevano raccogliere ogni giorno cinque cataste di legna da ardere. Le Vestali dell’antichità classica avevano compiti simili.

Il trasporto del fuoco su brevi distanze poteva essere effettuato con l’aiuto di un tizzone ardente o fiammeggiante, o di alcune braci calde, trasportate su una pietra piatta o cava. Per i lunghi tragitti si dovevano sfruttare le proprietà di combustione delle sostanze quando vengono private dell’aria, come il legno in decomposizione, corteccia e funghi. Il fuoco veniva trasportato (e viene tuttora trasportato dagli abitanti della Terra del Fuoco) su argilla sparsa sul pavimento delle canoe. Con lo sviluppo della ceramica, i vasi di argilla divennero i contenitori preferiti per il trasporto sicuro del fuoco su lunghe distanze. Una vivida descrizione si trova nel resoconto di Senofonte di una delle spedizioni di Agesilao, re di Sparta (401-360 a.C.):

Fu allora che Agesilao si guadagnò il merito con un espediente banale ma tempestivo. Infatti, poiché nessuno di quelli che portavano le provviste per il reggimento aveva portato il fuoco, e faceva freddo, non solo perché si trovavano ad alta quota, ma anche perché verso sera c’erano state pioggia e grandine - e inoltre erano saliti con abiti leggeri adatti alla stagione estiva - e stavano tremando e, nell’oscurità, non avevano voglia di cenare, Agesilao inviò almeno dieci uomini che portavano il fuoco in vasi di terra. E quando questi uomini furono saliti da una parte e dall’altra e furono stati accesi molti grandi fuochi, poiché c’era molto combustibile a portata di mano, tutti i soldati si spalmarono di olio e molti di loro cominciarono a cenare solo allora (Hellenica IV.v.4; traduzione di C. L. Brownson, con una modifica).

Quando il fuoco viene trasportato per lunghi periodi, deve essere installato su un focolare temporaneo per la notte o ogni volta che si fa una sosta. Bisogna prendere speciali precauzioni affinché non si spenga. Questo è il caso, ad esempio, di Omero, che descrive il calare della notte dopo che Odisseo era stato portato sulle coste dell’isola di Ogygia:

Come un uomo che nasconde un tizzone nelle braci nere di un lontano podere isolato, conservando il seme del fuoco per non doverlo cercare altrove, così Odisseo si coprì di foglie (Odissea V. 488-91).

In tutto il mondo, quando il fuoco si spegne in una casa di un villaggio, viene preso in prestito da un vicino, spesso portando qualche brace su un coccio. In seguito questa responsabilità è stata assunta dallo Stato. Carlo Magno ordinò di tenere un fuoco acceso in ogni casa abitata. Fino al XVIII secolo, in Europa, le campane venivano suonate al calar della sera. Si chiamava cur-few (“cover-fire”, francese: couvre-feu, italiano: copri-fuoco). In origine il termine cur few si riferiva a un attrezzo di ottone, simile a uno spegni-candela ma più grande, con un manico e dei fori, che veniva posto sopra i carboni e le braci del camino per mantenerli vivi durante la notte.

La cura del fuoco richiedeva un’attenta pianificazione e si è ipotizzato che sviluppasse il senso dell’uomo per il futuro e per il tempo in generale: un’ipotesi che sembra sottovalutare la sensibilità dell’uomo al passare del giorno e della notte e delle stagioni. Mentre la raccolta della legna da ardere e, più tardi, l’accensione del fuoco erano occupazioni per lo più maschili, la cura del fuoco era per lo più affidata alle donne. La maggior parte degli archeologi e degli antropologi concorda sul fatto che le prime case si sono sviluppate intorno ai focolari e che la vita familiare è stata fortemente influenzata dalla cura del fuoco. Anche oggi, quando grandi gruppi di persone vivono insieme in capanne o case comuni, ogni famiglia mantiene il proprio fuoco. I primi sociologi hanno descritto questa associazione domestica in termini coloriti, come ad esempio Lippert nel 1887:

La cura del fuoco è un affare da donne. Costituiva il centro della sfera della vita che la donna dominava. Questo rendeva la vita domestica della donna più stabile e in qualche misura più onerosa di quanto non fosse in precedenza, ma la rendeva anche molto più attraente per gli uomini rispetto a quando il suo fascino sessuale intermittente era stato l’unico richiamo. Coloro che in precedenza avevano cercato la compagnia della donna solo per periodi limitati erano ora legati in modo permanente al suo focolare, e presto non più come semplici ospiti, ma da legami di doveri e obblighi reciproci. Intorno al focolare nacque la casa in tutti i sensi (Lippert 1931, 131).

Nel racconto di Senofonte vengono toccati diversi usi importanti del fuoco: il calore, la cucina e la luce sono tra i più elementari. Molto più antico è l’uso del fuoco che ha reso possibile l’abitazione nelle caverne tenendo lontani gli animali pericolosi. In un periodo molto antico, le punte delle lance venivano indurite nel fuoco. Dopo l’età della pietra, il fabbro divenne uno dei primi specialisti. Gli incendi venivano usati per scacciare la selvaggina e le conflagrazioni che ne derivavano allargavano le praterie (ad esempio, in America). Gli incendi portarono a una nuova vegetazione e a una nuova fauna. Gli incendi provocati dall’uomo per catturare la selvaggina possono aver contribuito all’estinzione di grandi animali come il mammut. In epoche molto più tarde, questi nuovi pascoli venivano utilizzati per far pascolare le mandrie e le ceneri come fertilizzante. Il disboscamento delle foreste con il fuoco è un passo importante verso l’agricoltura. Sotto tutti questi aspetti il fuoco è come l’uomo: una forza spietata che disturba e trasforma l’ecologia.

La cucina potrebbe essere nata relativamente tardi, forse non molto prima dell’uomo di Neanderthal. Eiseley ha un elogio eloquente, anche se specificamente americano, della carne:

La carne, più preziosa dell’oro per cui gli uomini hanno lottato in seguito, ha fornito l’energia che ha portato l’uomo attraverso il mondo. Se non fosse stato per il fuoco, però, tutta questa enorme fonte di vita gli sarebbe stata negata: avrebbe continuato a bere il sangue di piccole prede, a masticare stancamente le estremità di ossa non cotte o a masticare i corpi scoppiettanti delle cavallette (Eiseley 1954, 55).

Un altro uso precoce del fuoco era legato ai morti: la controparte, come abbiamo visto, del suo legame con la vita. Il fuoco veniva acceso sui corpi dei Neanderthal morti. Gli scavi negli antichi cimiteri Pueblo mostrano ancora masse di carbone e cenere che appaiono come uno strato nella terra sopra gli scheletri. La cremazione era comune nell’età del bronzo e del ferro e si è diffusa in tutto il mondo. Le eccezioni appaiono molto più tardi, soprattutto nel giudaismo e nel cristianesimo, e culminano in un decreto di Carlo Magno del 785, che rende la cremazione un reato capitale.

L’invenzione dei mezzi per produrre il fuoco rimane avvolta nel mistero. Potrebbe aver avuto luogo più di una volta. Tra i nostri contemporanei, solo gli abitanti delle isole Andamane presumibilmente ignorano quest’arte. Anche se ciò fosse vero, è più probabile che l’abbiano dimenticata piuttosto che non l’abbiano mai conosciuta in passato. I due metodi più antichi per accendere il fuoco sono la percussione e l’attrito; non si sa quale sia stato il primo. I metodi a percussione o per attrito si ottengono principalmente con l’aiuto di pirite e selce. L’uso più antico della pirite è documentato nel Neolitico e nell’Età del Bronzo ed è citato nell’Antico Testamento. Questo metodo continua a essere utilizzato in varie parti del mondo, soprattutto nell’Asia settentrionale. Un metodo unico, limitato al sud-est asiatico, è la produzione di scintille colpendo il bambù con un pezzo di porcellana. I metodi di percussione per produrre il fuoco hanno portato ad almeno un’etimologia fantasiosa:

Gli eschimesi, che in Groenlandia usano ancora il metodo della pietra focaia e della pirite, chiamano il fuoco ignek. Tra gli eschimesi occidentali, che vivono in Alaska e nelle vicinanze, la parola è knik, knok, knakhk, k’nuk, kanuk o ik’nuk. Questo rappresenta molto chiaramente il suono della selce che colpisce un blocco di pirite. . . . Queste parole per il fuoco tra gli eschimesi ci ricordano la serie di parole ari… agni, ogni, ugnis e ignis. È possibile che anch’esse indichino il suono del nodulo di selce e pirite (Peake 1933, 54-5; citato con favore da Oakley 1955, 44).

Anche se questa improbabile etimologia deve essere presa sul serio, rimane il problema che gli indiani non usavano il metodo della percussione.

L’altro metodo antico per fare il fuoco è l’attrito con il legno. Ne esistono diversi tipi, tra cui la “fire-saw, fire-drill, pump-drill e fire-plow”. Il “fire-drill” è probabilmente il più universale, essendo la Polinesia l’unica regione in cui è assente. In Europa risale probabilmente all’epoca neolitica; in Asia è più antico e non ancora obsoleto. Come in tutti i metodi che utilizzano l’attrito, ci sono due pezzi di legno, il più basso dei quali poggia a terra ed è chiamato “focolare”. Nel fire-drill, un trapano cilindrico o affusolato tenuto in verticale viene fatto ruotare tra le due mani che, allo stesso tempo, premono il bastone verso il basso in una fossa poco profonda del focolare. Il fuoco viene attizzato da un piccolo cumulo di stoppaccio, costituito, ad esempio, da funghi o foglie morte. Il processo dura generalmente meno di un minuto. Le parti verticali e orizzontali sono spesso chiamate rispettivamente attiva e passiva, o maschio e femmina, come abbiamo già visto nella sezione precedente.

Un tipo particolare di fire-drill è il thong-drill, in cui il cilindro verticale viene fatto ruotare da una corda fatta girare ad anello. Il palo viene tirato in modo tale che la rotazione ne cambi ripetutamente l’orientamento. Il palo viene abbassato con l’aiuto di un altro pezzo di legno, di osso, di pietra o di un guscio di noce di cocco. Attualmente questo metodo è diffuso tra gli eschimesi, nel nord dell’Asia, India e Indonesia.

...

La preparazione del fuoco è spesso accompagnata da riti e canti. In una saga irlandese:

Fionn estrasse dalla tunica i due bastoni sacri che portava con sé e li fece ruotare l’uno sull’altro mentre Usheen intonava il canto del fuoco:

Uccello d’oro Falco del Sole Scuoti una piuma, una piuma di fiamma.

Il fuoco balzò tra i bastoni e presto il focolare divampò (Young 1929, 133).

È probabile che entrambi i metodi, la percussione e l’attrito, siano stati scoperti casualmente quando gli uomini lavoravano con gli utensili. La percussione e l’attrito non sono attestati prima del Paleolitico superiore. Lucrezio spiegò che l’accensione per attrito ebbe origine osservando i rami di un albero sferzati l’uno contro l’altro dal vento fino a prendere fuoco. Sebbene questa ipotesi sia stata adottata da diversi storici, si riferisce a un evento piuttosto raro, mentre è più plausibile l’ipotesi che il fire-drill sia stato scoperto mentre si stava usando, e mutatis mutandis per le altre tecniche. Qualunque sia la loro origine, queste pratiche spiegano facilmente la convinzione che il fuoco risieda nel legno, così come l’effettiva raccolta del fuoco dai fulmini consolida la convinzione che il fuoco venga dal cielo. Alla base di queste nozioni c’è l’idea generale che il fuoco non si crea, ma si estrae o si libera. Lucrezio esprime ancora oggi ciò che deve aver lasciato perplesso l’uomo per migliaia di anni: “Se nei tronchi si nasconde la fiamma, il fumo e la cenere, bisogna che i tronchi siano composti da cose estranee, da cose estranee che si levano dai tronchi” (De Rerum Natura 1.871-872). Anche gli indiani Warao negano che il fuoco sia stato creato. Esso esisteva da tempo immemorabile ed elaborate mitologie spiegano che alcuni alberi contengono il fuoco e altri no (Wilbert 1967, 21).

Nell’ambito della speculazione religiosa, la distinzione rituale più elementare è quella tra due tipi di fuoco, il “fuoco perpetuo” e il “fuoco nuovo”. Questi due tipi rappresentano i due periodi principali della storia del fuoco: la prima età della raccolta del fuoco e la seconda età della produzione del fuoco. Come abbiamo visto, il trasporto del fuoco divenne un’attività rituale non appena non fu più necessario, cioè non appena furono scoperti i metodi per accendere il fuoco. L’installazione permanente del fuoco su focolari e altari, nelle case e nei templi, assunse un tono altrettanto rituale nello stesso momento e per lo stesso motivo. Questa ritualizzazione spiega anche perché il “fuoco perpetuo” è generalmente considerato più puro del “nuovo fuoco”, che non è altro che un inizio dell’evoluzione dell’uomo. Così il fuoco “puro” deve spesso essere ottenuto da un luogo sacro dove è stato conservato da tempo immemorabile.

L’uomo moderno non percepisce più la distinzione tra diversi tipi di fuoco. Sentiamo che il fuoco è fuoco e, se preferiamo il fuoco del focolare al riscaldamento centralizzato, attribuiamo la nostra preferenza a cose come il movimento luminoso delle fiamme o l’odore della legna bruciata. Durante la maggior parte dell’esistenza della nostra specie, tuttavia, quando il giorno finiva e cominciava a fare freddo e buio, eravamo ansiosi di accogliere il nostro fuoco come un caro amico su cui poter contare. Per l’uomo antico, i fuochi avevano la stessa individualità che riserviamo ad alcune persone e animali. Non comprendiamo facilmente i fuochi rituali fatti in occasioni diverse e ottenuti da luoghi diversi, tenuti separati o mescolati con cura. Noi stessi non sentiamo che se ci aspettiamo il nostro amico, chiunque altro lo farà altrettanto bene. Gli antichi e alcune tribù contemporanee trattano i fuochi con lo stesso tipo di considerazione.

Il fuoco, soprattutto quello perpetuo, era gelosamente custodito e circondato da estreme preoccupazioni per la sua purezza. Nei templi romani di Vesta, il fuoco doveva essere curato da vergini (se si spegneva, le Vestali venivano frustate dal Pontifex Maximus). Gli Ebrei proibivano il “fuoco straniero” e le tribù siberiane sul fiume Amur si dicevano restie a separarsi dal fuoco delle loro capanne. Quando veniva acceso un nuovo fuoco, l’evento era circondato da timore. In genere, tutti i fuochi esistenti dovevano essere spenti per primi. L’accensione del fuoco rituale avveniva a volte con il metodo stike-and-light (i fuochi d’altare di cui si parla nell’Antico Testamento erano installati in questo modo). Il metodo più comune per la preparazione del fuoco rituale, tuttavia, è quello dell’accensione per attrito. Sir J. G. Frazer lo ha riportato per tutta l’Europa e W. H. Gil bert per le Americhe.

La maggior parte dei miti sul fuoco ne attribuisce l’origine al cielo, il che sembrerebbe avvalorare l’idea che il fuoco sia stato originariamente ottenuto da un fulmine. Molti miti antichi raccontano che il fuoco fu portato dal cielo da un uccello. Questo uccello era spesso considerato un ladro, ed è diffusa anche la leggenda di un ladro di fuoco umano. Il suo prototipo nella cultura occidentale è il mito di Prometeo, che rubò il fuoco dal cielo e lo donò agli uomini. Zeus lo punì incatenandolo alle montagne del Caucaso, dove un’aquila raccolse il suo fegato in continua crescita. Prometeo è considerato l’inventore della civilizzazione umana, l’emblema della ribellione contro la tirannia e, in ultima istanza, il simbolo dell’umanità stessa. Nel “Prometeo legato” di Eschilo (436-471, 467-506) Prometeo si vanta delle sue invenzioni: Ho trovato uomini privi di senno, ho dato loro l’uso dell’ingegno e li ho resi padroni della loro mente. . . . Non sapevano costruire case con mattoni per affrontare il sole; non sapevano lavorare il legno. Vivevano come formiche brulicanti in buchi nel terreno, nelle caverne senza sole della terra. . . . Fui io che per primo aggiogai per loro le bestie nei gioghi e feci di quelle bestie gli schiavi delle catene e delle selle da soma, perché fossero il sostituto dell’uomo nei compiti più duri; e le imbrigliai alla carrozza, perché amassero le briglie, i cavalli, il fiore all’occhiello del lusso del ricco. Sono stato io, e nessun altro, a scoprire le navi, i carri trainati da vele che il mare buffetta…. Sotto la terra, la benedizione nascosta dell’uomo, il rame, il ferro, l’argento e l’oro: qualcuno affermerà di averli scoperti prima di me? Nessuno, ne sono certo, che voglia parlare veramente e con cognizione di causa. Una breve parola dirà tutto: tutte le arti che i mortali hanno derivano da Prometeo (traduzione di David Grene 1959, 327-329).

Il nome greco προμηϑενς generalmente interpretato come “prudente, con lungimiranza”, in relazione al verbo προμηϑεομ𝜶ι , “prevedere”. Il Dizionario Etimologico di Mayrhofer lo mette in relazione con il sanscrito pra-math, da math, “rubare, rapinare, portare via”. Nel ṛgveda 3.38.5, vastra-mathi è usato in relazione a un ladro che ruba i vestiti (vastram), e in 8.66.8 urā-mathi è applicato a un lupo che porta via le pecore (urā). Quest’ultimo termine ricorre ancora una volta, nel vādhula śrauta sūtra 28a, dove è applicato alle stagioni che portano via i riti. Fin dall’antichità il verbo math è stato confuso con manth, “mescolare, sfornare”, a cui potrebbe non essere etimologicamente legato. Questo termine è usato nel mito indù del rimescolamento dell’oceano mondiale. L’attività di agitazione di dèi e demoni ha fatto sì che l’acqua salata producesse latte, burro, vino, veleno e infine soma, elisir dell’immortalità (cfr. Gonda 1954, 128-129; O’Flaherty 1975, 273-280; ecc.). Il sostantivo manthana è usato non solo per riferirsi alla zangolatura, ma è anche il termine generale per indicare l’accensione del fuoco per attrito. In un commento al kātyayāna śaruta sūtra, il suo derivato pra manthana è definito come “il pezzo di legno che esce dal blocco di accensione superiore (uttarāraṇi), con il quale si accende il fuoco”. Nel suo libro sulla discesa del fuoco e la bevanda divina (Die Herabkunft des Feuers und des Gottertranks: 1859, 15-18), Adalbert Kuhn ha collegato pramanthana al nome di Prometeo, considerando quindi Prometeo non solo come rappresentante del furto del fuoco dal cielo (che corrisponde all’età della raccolta), ma anche dell’accensione del fuoco per attrito (età della produzione). Purtroppo questa etimologia è difficile da mantenere. Il collegamento corretto è con mathnāti, “ruba”, come ha dimostrato Johanna Narten (1960).

Se il fuoco segna l’origine della civiltà e il fuoco rituale l’inizio della religione, il fuoco rituale è anche collegato all’atletica. Dopo la battaglia di Plataea (479 a.C.), quando i Greci sconfissero i Persiani, Apollo ordinò la consacrazione di un altare di fuoco per Zeus, il liberatore. Come racconta Plutarco nella sua Vita di Aristide (cap. xx), tutti i fuochi esistenti erano stati inquinati dai barbari persiani e dovevano quindi essere spenti. Bisognava procurarsi un fuoco fresco e puro dal santuario di Apollo a Delfi, a una distanza di oltre 60 miglia. Un giovane atleta, Euchidas, si offrì volontario. Partì all’alba, corse nudo fino all’altare di Apollo a Delfi, dove “si purificò cospargendosi di acqua santa e si incoronò di alloro”. Prese il fuoco sacro su una torcia, corse indietro e arrivò a Plataea prima del tramonto. Lì consegnò il fuoco sacro ai suoi compatrioti, crollò per la stanchezza e morì (cfr. Sechan 1951, 2-3).

Mentre la corsa con la fiaccola, spesso corsa a staffetta, divenne una caratteristica prominente dei giochi greci, acquisì anche un significato simbolico. Platone (Leggi 776 b) dice che i genitori procreano e nutrono i figli, “maneggiando la vita come una fiaccola”. Nell’India antica, una pratica simile deve far pensare a metafore simili. Al centro del buddismo c’è la dottrina della rinascita e della trasmigrazione senza che nulla trasmigri. Nel II secolo a.C., il re greco Menandro (Pāli: Milinda) portò avanti il dominio greco in Bactria fondato da Alessandro Magno. Incuriosito dalla dottrina buddista, pose la domanda al saggio-monaco Nāgasena, chiedendogli di fornire alcune illustrazioni. Nāgasena iniziò la sua risposta dicendo che la rinascita avviene senza che nulla trasmigri, esattamente come una fiamma viene accesa da un’altra fiamma senza che il fuoco venga trasmesso (Milindapañha 71.16).

Come vedremo nella sezione dedicata al soma, gli indiani vedici credevano che il fuoco fosse portato dal cielo da un uccello rapace (śyena), che portava anche il soma, l’elisir dell’immortalità, sulla terra. I collegamenti tra il fuoco, un uccello e l’immortalità si trovano in tutto il mondo, ma assumono forme molto diverse. L’uccello solare egiziano benu e la fenice dell’antichità classica occidentale, poi adottata dal cristianesimo, rappresentano un tipo diverso, in cui la morte e la rinascita sono al centro del mito. Entrambi gli uccelli sono collegati alla vita dopo la morte. Nelle fonti classiche, l’enfasi era posta sulla generazione spontanea dell’uccello. Nel cristianesimo, la fenice è diventata un simbolo di resurrezione. Il legame con il fuoco non è noto in Egitto, ma si è sviluppato in Occidente. Secondo questa tradizione, l’uccello fenice, sapendo che si sta avvicinando il momento della sua morte, brucia insieme al suo nido, acceso dal calore del sole. Dalle sue ceneri nasce una nuova fenice (Van den Broek 1972, capitolo VI).

Il feng 鳳 cinese o feng huang 鳳凰 è stato chiamato fenice, ma non ha quasi nulla in comune con la sua controparte occidentale. Non crema da solo, e nessun nuovo uccello nasce dalle ceneri del vecchio. In tempi molto antichi, il feng era un uccello del vento, e il suo nome è legato alla parola cinese che significa “vento”, feng 風. In seguito è diventato un uccello di buon auspicio, successivamente identificato con il simbolico “uccello rosso” del sud. Infine, si è trasformato nell’uccello fantastico dell’arte e della decorazione (Edward Schafer, comunicazione personale; cfr. Sowerby 1940, 21, 101).

Nessuno di questi uccelli sembra strettamente connesso con il sanscrito śyena, l’avestico saēna o altri parenti indoeuropei. È possibile, tuttavia, che vi siano connessioni storiche con il culto sciamanico dell’aquila, piuttosto diffuso in Asia centrale e settentrionale. Presso diversi popoli siberiani, l’aquila è considerata il maestro del fuoco, che ha dato il fuoco all’uomo. L’aquila è anche la fondatrice della civiltà (er ist vorherrschend Kulturbringer: Findeisen 1956, 79). L’aquila è un uccello totemico, da cui traggono origine diverse tribù (ad esempio, gli Yakut). È considerata il primo sciamano dai Buriati e dagli Ostyak dello Yenisei. Solo chi discende da un’aquila può eseguire determinati rituali del fuoco. Idee simili si trovano nelle Americhe, ad esempio in Perù (Sternberg 1930, 192, 132-133, 142-143; Findeisen 1956, 74-80; Anisimov 1963, 191). Come totem, l’aquila è inviolabile. Uccidere un’aquila è un peccato capitale (Sternberg 1930, 132). Questo ricorda il voto (vrata) che deve essere osservato da ogni esecutore dell’agnicayana; la taittirīya saṃhita 5.7.6.1 afferma che: “Se colui che prepara il fuoco sacrificale (agnicit) mangiasse un uccello, mangerebbe fuoco e andrebbe in rovina. Dovrebbe osservare questo voto per un anno, perché nessun voto va oltre un anno”. śatapatha brāhmaṇa 10.1.4.13 è più clemente:

Dicono: “Colui che ha costruito l’altare di fuoco non deve mangiare alcun uccello, perché colui che costruisce l’altare di fuoco assume la forma di un uccello. Potrebbe ammalarsi. Perciò l’agnicit non deve mangiare alcun uccello”. Tuttavia, chi sa questo può mangiare tranquillamente. Perché chi costruisce un altare assume la forma di agni e tutto il cibo qui appartiene ad agni. Chi sa questo saprà che tutto il cibo gli appartiene.

È opportuno menzionare le prime imitazioni di uccelli, che hanno un aspetto tecnico e religioso. Non mi riferisco agli aeroplani, ma all’arte dell’aquilone. Si è spesso affermato che l’aquilone è stato inventato dal filosofo greco Archytas di Tarentum, ma si tratta di un vecchio errore (cfr. Chadwick 1931, 487, nota 4). Gli aquiloni sono stati probabilmente inventati in Cina. Sebbene possano esserci riferimenti precedenti, la prima menzione inequivocabile del volo degli aquiloni risale al II secolo a.C. In Cina, gli aquiloni erano usati per segnalare e per testare il comportamento dei venti (Needham 1959 III, 477; IV. 2, 576-579). In un primo momento, il volo degli aquiloni divenne uno sport. Spesso tabù per le donne, continua a essere praticato non solo dai bambini ma anche dagli adulti, ad esempio in Asia centrale: “Si dice che i negozianti di Yarkand amino far volare gli aquiloni mentre siedono fuori dai loro negozi” (Chadwick 1931, 483, dopo E. Breck). Il volo degli aquiloni è comune in Cina, Corea, Giappone, Sud-est asiatico, Melanesia e Polinesia. In Polinesia, le funzioni religiose dell’aquilone sono combinate con i suoi usi in meteorologia e navigazione. L’aquilone rappresenta l’anima dell’aquilonista. Gli aquiloni venivano mandati in cielo come rito religioso, con l’accompagnamento di canzoni di aquiloni. In Nuova Zelanda, i membri dell’importante famiglia Tawhaki sono descritti come se salissero al cielo a bordo di aquiloni. Rehua, dio del cielo più alto, è indicato come uccello sacro e antenato dell’aquilone. In tutto il Pacifico, gli uccelli sono considerati mezzi di comunicazione tra gli dei e gli uomini. Il volo degli aquiloni è una forma di religione che permette all’uomo di accedere al cielo (Chadwick 1931).

In India l’aquilonismo è ancora praticato da persone di tutte le età. La stagione inizia nella seconda metà di novembre e continua fino alla metà di gennaio. Mujumdar (1950, 71-77) cita molti tipi di aquiloni. In un contesto così vario e mondiale, non sorprende che l’altare di agnicayana sia stato costruito a forma di uccello rapace (śyena). Tuttavia, come vedremo (pag. 124), l’altare rappresenta un uomo cosmico e quindi ci si potrebbe aspettare che sia costruito in forma di uomo. Ne esistono tracce nelle descrizioni dell’altare che mescolano le caratteristiche di un uccello con quelle di un uomo (cfr. śatapatha brāhmaṇa 10.4.5.2; Van Buitenen 1962, 30; Dumont 1951). I dizionari forniscono una varietà di traduzioni per il sanscrito śyena e il relativo avestano saēna. Mayrhofer, ad esempio, elenca: “uccello da preda, aquila, falco, sparviero”. Nella maggior parte di questo libro ho mantenuto la traduzione “aquila” o “uccello da preda”. Sembra probabile che gli indiani vedici avessero in mente un uccello più specifico. L’unico studioso che ha dedicato una seria attenzione all’identificazione di śyena è Schneider (1971, 31-37). Basandosi sul ṛgveda, in particolare su 4.26-27 (vedi sotto, pp. 111-113), ritiene che l’uccello fosse caratterizzato in primo luogo dalla velocità, perché si avvicinava al soma in rapida discesa. Inoltre, conosceva la paura (4.26.5; cfr. 1.32.14) e probabilmente beveva il sangue della sua preda, poiché mordicchiava il gambo del soma e ne beveva il succo. Nel ṛgveda, inoltre, non viene mai definito forte o grande, e quindi non poteva essere né l’uno né l’altro (“Sicher kann man daraus den Schluss ex silentio ziehen”: pagina 33). Schneider ha concluso da queste osservazioni che śyena non poteva essere un “uccello miracoloso” (Wunder vogel) o un’aquila, ma era probabilmente un falco. Egli conclude la sua analisi con un riferimento alla falconeria, che molto probabilmente era conosciuta in India in un periodo molto precoce. Le espressioni iṣitaḥ “scaricato” (ṛgveda 9.77.2 e 10.11.4) e asarji (aoristo di √sṛj-) “lasciato andare, liberato, lasciato libero” (shot forth) (4.26.5) ricordano un falco lasciato libero.

Ritengo che queste osservazioni siano eccellenti, ma non è necessario che la conclusione sia conseguente, e altre prove puntano in un’altra direzione. Perché non ipotizzare che la forma dell’altare a forma di uccello dell’agnicayana preserva alcune caratteristiche della forma dell’uccello originale? Almeno fornisce un’immagine, il che è più di quanto si possa dire di qualsiasi testo. Considerato come una rappresentazione schematizzata di un uccello reale, il diagramma dell’altare (Figura 7, pagina 66) presenta tre caratteristiche: la coda è piccola, le ali sono grandi e le ali sono larghe sia alla punta che alla base.

Vediamo ora gli uccelli rapaci, o Falconiformi (se escludiamo i gufi). Questi comprendono poiane, aquile, falchi, albanelle, falchi e avvoltoi (Lloyd 1971, 4). Limitandoci alle ali e alle code, scopriamo che aquile e falchi hanno code lunghe e ali strette o affusolate, con punte strette. Le ali lunghe e dalla punta stretta consentono loro di volare molto velocemente in cerca di prede; le code lunghe permettono loro di virare rapidamente. Gli unici uccelli caratterizzati come gruppo da una coda corta e da ali lunghe, larghe e senza punta sono gli avvoltoi. Non possono virare rapidamente, ma “si librano facilmente e poi planano per grandi distanze con un battito d’ali molto ridotto” (Lloyd, 23). Il motivo è che possono volare per più di duecento miglia al giorno alla ricerca di animali morti e non hanno bisogno di inseguire prede in rapido movimento. Sono equipaggiati per voli a lunga distanza, non per inseguimenti a breve distanza.

Nel ṛgveda 4.26-27, il soma doveva essere catturato rapidamente, ma, essendo una pianta, non doveva essere inseguito rapidamente. Un avvoltoio è perfettamente attrezzato per questo compito. Possiede le proprietà elencate da Schneider, che sono in realtà comuni ai Falconiformi: velocità, capacità di incutere paura e di bere il sangue della preda. Infine, alcuni sono grandi e altri piccoli. Ma a differenza di Schneider, non credo che l’argumentum ex silentio dimostri nulla. Inoltre, la saēna iranica era sicuramente grande (Martin Schwartz, comunicazione personale).

Per restringere le possibilità, dobbiamo prendere in considerazione la geografia. Il Dipartimento di Ornitologia di Berkeley mi ha fornito un elenco di cinquantacinque specie di Falconiformi, che oggi vivono nell’India nordoccidentale o nell’Asia centrale o nelle sue vicinanze. Secondo Mercedes S. Foster e Steve Bailey, membri dello staff del Museo di Zoologia dei Vertebrati di Berkeley, è impossibile determinare con precisione le specie coinvolte a partire dal diagramma dell’altare di agnicayana della Figura 7. Tuttavia, ci sono sei specie che considerano le candidate più probabili:

Gyps bengalensis, Avvoltoio indiano dalla schiena bianca Gyps indicus, Grifone indiano Gyps himalayensis, Grifone dell’Himalaya Gyps fulvus, Grifone euroasiatico

Sarcogyps calvus, Avvoltoio calvo Aegypius monachus, Avvoltoio monaco

Sebbene si tratti solo di probabilità, è possibile ridurre ulteriormente questo elenco. La śyena ha portato il fuoco e il soma giù dal cielo, quindi ci si aspetta che si sposti per lunghe distanze e che viva ad altitudini elevate. Questi requisiti sono soddisfatti dai grifoni, che sono “grandi avvoltoi che vivono in colonie in zone montuose”. Tra i quattro grifoni presenti nell’elenco, il fulvus è presente dalla Spagna all’India settentrionale, mentre il bengalensis e l’indicus vivono soprattutto in India, Birmania e Malesia. La specie visivamente più interessante è l’himalayensis. È originario dell’Asia ed è il secondo rapace più grande del Vecchio Mondo. Come altri grandi avvoltoi, la sua vita può arrivare a sessant’anni. Questi uccelli superano di gran lunga i nomadi umani per quanto riguarda le distanze che percorrono per migrare. Molti rapaci migrano ogni anno dall’Asia settentrionale all’India e al Sud-Est asiatico. Attraversano l’Himalaya in autunno e ritornano in primavera (Lloyd 1971, 8, 18, 87-88).

Il grifone dell’Himalaya è “un enorme uccello bianco-marrone con un’apertura alare di circa nove piedi” (Lloyd 1971, 22, 87). Vedere un simile uccello volare nei cieli dell’Himalaya deve essere uno spettacolo impressionante. È probabile che gli Harappan l’abbiano visto e che il loro segno , con le ali larghe e la coda corta, si riferisca ad esso (cfr. Parpola, c.s., 1970, 29). È ancora più probabile che l’abbiano visto i nomadi vedici, quando hanno attraversato l’Himalaya occidentale. In attesa di prove migliori, sarei propenso a credere che la śyena vedica fosse originariamente il Gyps himalayensis.

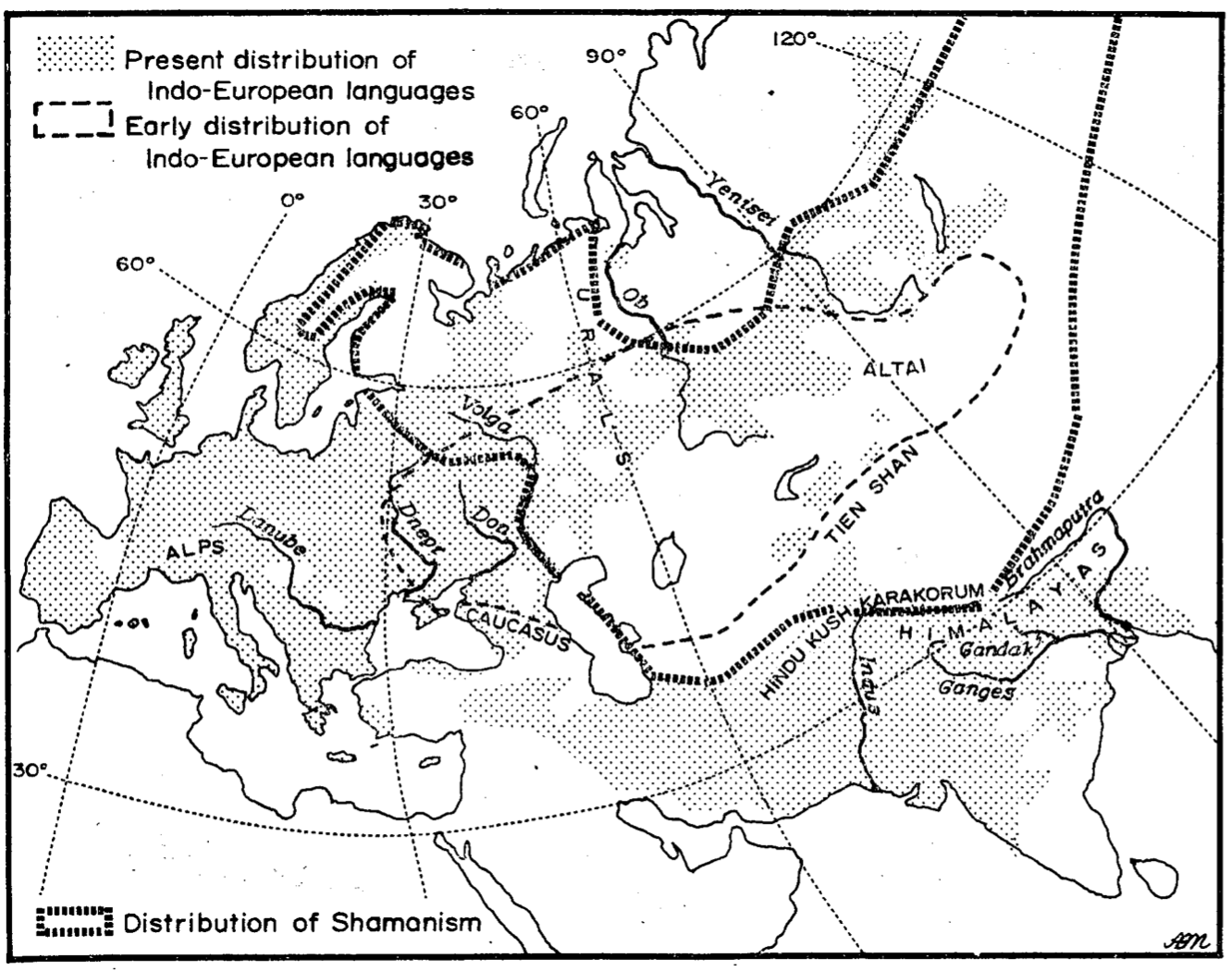

LA SCOPERTA CHE molte delle lingue indiane (tra cui il vedico e il sanscrito) sono imparentate con la maggior parte delle lingue europee (tra cui il greco, il latino e i suoi derivati romanzi, il germanico e lo slavo) ha portato alla creazione di una famiglia di lingue, la famiglia indoeuropea. Le lingue di questo gruppo si sono diffuse più di quelle di qualsiasi altra famiglia linguistica. Prima del 2.000 a.C., le lingue indoeuropee erano parlate da popolazioni seminomadi che vagavano nelle steppe che si estendono dalla Polonia all’Asia centrale. Questi nomadi avevano addomesticato il cavallo, che utilizzavano per trasportare carri leggeri con ruote a raggi. Intorno alla fine del terzo millennio, cominciarono a spostarsi verso ovest, sud e est, entrando nelle zone dell’Asia e dell’Europa più vicine ai delta dei fiumi e agli oceani. Alcune di queste aree, in particolare il Medio Oriente, erano abitate da popolazioni sedentarie che avevano sviluppato un livello di civiltà molto più avanzato. Le lingue indoeuropee si affermarono e fiorirono in Europa, Iran e India. Una lingua indoeuropea, il tochariano, si conservò nel Turkestan cinese fino all’ottavo secolo d.C., quando fu definitivamente sostituita dalle lingue turche. (Vedi mappa A)

Userò il termine “nomadi vedici” per riferirmi a persone che parlavano una lingua indoeuropea, che provenivano dall’Asia interna e che entrarono nel subcontinente indiano intorno al 1.500 a.C. Non abbiamo prove materiali inequivocabili che tale invasione sia effettivamente avvenuta, e potrebbe esserci stata più di un’ondata. Ma la lingua vedica del ṛgveda, nata intorno al 1.200 a.C. nel nord-ovest del subcontinente indiano (forse fino all’attuale Afghanistan), è chiaramente indoeuropea e questo fatto costituisce di per sé una prova sufficiente dell’esistenza di questa migrazione. Sebbene il vedico sia imparentato con le altre lingue della famiglia europea, è particolarmente vicino all’avestano, parlato nell’Iran orientale nel periodo tra il 1.000 e il 500 a.C., e all’antico persiano, la lingua delle iscrizioni cuneiformi dei re achemenidi (ca. 500-330 a.C.). A parte questi fatti linguistici, sappiamo poco dell’antropologia e dell’identità dei popoli che parlavano il vedico. Non sappiamo esattamente da dove provenissero, né se arrivassero in gruppi poco collegati tra loro durante un periodo relativamente breve, o separatamente e ripetutamente durante periodi diversi.

Le correlazioni tra dati linguistici e archeologici cominciano solo ora a essere tracciate (si vedano Parpola e Thapar nelle sezioni iniziali della Parte III).

La cultura del ṛgveda condivide caratteristiche con altre culture indoeuropee, ma possiede anche caratteristiche in comune solo con gli iraniani e altre caratteristiche che non si trovano altrove nella famiglia indoeuropea. È consuetudine riferirsi a queste ultime caratteristiche come “indiane”, e non c’è nulla di male nel farlo, purché non si evochino associazioni sbagliate (come spesso accade). La visione di ari alti, biondi e con gli occhi azzurri, che importano la loro cultura in un’area arretrata abitata da indigeni scuri e con il naso all’insù, com’è stata per alcuni studiosi occidentali, è stata ampiamente ribaltata. Oggi sappiamo, soprattutto dopo gli scavi di Harappa, Mohenjo-daro e di numerosi altri siti, che molto prima del 1.500 a.C. nella parte nord-occidentale del subcontinente fioriva una cultura cittadina molto evoluta, come in Medio Oriente. Sebbene le città e i villaggi più grandi di questa civiltà dell’Indo possano essere scomparsi prima dell’avvento dei nomadi vedici - probabilmente a causa di calamità naturali - è quindi più corretto dire che gli indoeuropei, pur importando la loro lingua, incontrarono i resti di una civiltà per molti aspetti superiore alla loro.

Che i nomadi semibarbarici abbiano importato la loro lingua non è sorprendente, ma l’impatto di questa importazione è a dir poco stupefacente. Mentre il vedico fu parlato solo nel nord-ovest per alcuni secoli, il sanscrito fu adottato in tutto il subcontinente. Codificato dal grammatico Pāṇini intorno al 500 a.C., si affermò come lingua della civiltà per i successivi 2.500 anni. Le lingue che successivamente sono sorte nell’India settentrionale (pracriti medio-indiani e i moderni hindi, panjabi, gujarati, marathi, bengalesi, oriya, ecc.) sono tutte indoeropee Non è facile spiegare questo straordinario sviluppo. Senza dubbio, gli invasori nomadi erano ottimi combattenti. La forza della civiltà dell’Indo era già stata spezzata e “le città pacifiche e conservatrici della Valle dell’Indo non potevano né resistere né assorbire gli invasori” (Basham 1954, 29). È altrettanto rilevante considerare che i nomadi vedici, nonostante il livello relativamente basso della loro cultura materiale, possedevano tecniche poetiche molto avanzate e avevano una straordinaria devozione per la lingua e il potere della lingua, che chiamavano brahman. La loro superiorità era accettata almeno in parte perché si riteneva che avessero un’influenza sugli dèi, a sua volta attribuita al potere dei loro mantra vedici. Questa credenza nella lingua si ritrova anche tra gli altri popoli che parlano una lingua indoeuropea. In realtà, tutte le civiltà superiori dell’umanità sono caratterizzate da una fede esagerata nel potere del linguaggio. Nella cultura vedica, questa fede sembra non avere limiti. È possibile che il culto del linguaggio provenga dall’Asia centrale. Il potere magico delle canzoni è ancora molto pronunciato nello sciamanesimo (si veda, ad esempio, Eliade 1964, 201). Qualunque sia la sua origine, gli sviluppi successivi hanno rafforzato la convinzione delle qualità soprannaturali del vedico e del sanscrito e della loro superiorità rispetto ad altre lingue. Questa convinzione è rimasta nell’Induismo, che è pervaso dalla credenza nell’efficacia dei mantra, spesso presunti vedici. Questa convinzione ha avuto un ruolo nella diffusione dell’induismo in tutto il subcontinente indiano. Questo è stato notato non solo dagli studiosi, già professionalmente ossessionati dalla lingua, ma anche dai funzionari pubblici britannici. Logan, Collettore di Malabar, ad esempio, nel suo Malabar Manual del 1887 ipotizzò l’avvento dei bramini Nambudiri nei seguenti termini:

Si presentavano ai rudi capi tribù con cui entravano in contatto come “venditori di Dio”. I loro mantram e incantesimi sonori potevano costringere gli dèi a portare direttamente in cielo i fantasmi erranti anche degli uomini peggiori (citato in Padmanabha Menon 1924, I, 51-52).

Gli stretti legami tra gli indiani vedici e i loro contemporanei in Iran giustificano la creazione di un sottogruppo indoiranico all’interno dell’indoeuropeo. L’esistenza di questo gruppo è dimostrata principalmente dalle strette somiglianze linguistiche (nella fonologia, nella sintassi, nel vocabolario e nello stile) tra il vedico, il sanscrito, l’avestico, l’antico persiano e diverse lingue successive, senza che vi siano controparti in altre lingue indoeuropee. L’esistenza dell’indo-iranico si basa anche su caratteristiche comuni di religione e civiltà. Nell’ambito del vocabolario, ad esempio, l’avestano airya, haoma e zaota corrisponde al vedico ārya, soma e hotā. Al di là della corrispondenza delle parole, troviamo che gli iraniani si definiscono airya, “di nobile nascita” (da cui deriva “Iran”), allo stesso modo in cui gli indiani vedici si definiscono ārya (da cui “ariani”). La credenza e il culto degli haoma nell’Avesta sono per molti aspetti simili ai corrispondenti concetti e rituali vedici. Lo zaota è il sacerdote principale del rito haoma. Sebbene l’hotā, nel rituale śrauta classico, si occupi quasi esclusivamente della recitazione e non dell’esecuzione di atti rituali, che sono di competenza dell’adhvaryu, ciò potrebbe essere stato diverso in origine. Il termine hotā deriva dal verbo hu-, “fare un’oblazione”, e non da hū-, “invocare” (Renou 1947, 8-9; 1958, 59-60; cfr. Minard 1949, 123, n. 346a). Lo stesso vale per zaota. È possibile che, in una fase iniziale dello sviluppo del rituale del fuoco, l’hotā facesse l’oblazione nel fuoco che agni trasmetteva agli dèi. In una fase successiva dello sviluppo, agni divenne il messaggero che portava gli dèi sulla terra. L’hotā fungeva quindi da invocatore (Schneider 1971, 73).

Il rituale del fuoco iraniano è per molti aspetti simile a quello vedico. I fuochi sono installati su tre altari. L’altare domestico è circolare, quello delle offerte è quadrato. Da parte iranica sembra esserci una prova migliore rispetto ai veda per l’opinione di Dumézil secondo cui i tre fuochi sono collegati alle tre principali suddivisioni della società: i contadini sono rappresentati dal fuoco domestico, i sacerdoti dal fuoco delle offerte e i soldati dal terzo, che allontana le influenze maligne. Questa affermazione non ci sorprende, perché Dumézil spesso esagera (per una critica recente, si veda Gonda 1974). In Iran si trasportavano anche i fuochi. Ad esempio, davanti all’esercito dell’ultimo Dario, nel 331 a.C., furono trasportate le braci di un fuoco di Vərəthragna (Boyce 1975, 459; Vərəthragna corrisponde al vedico vṛtrahan, “uccisore del demone vṛtra”, cioè indra).

Alcune di queste strutture non sono solo Indo-Iraniane, ma anche Indo-europee. I Romani avevano un altare domestico circolare per Vesta (aedes rotunda), e anche templa quadrata. In latino, focus o foculus (a differenza di āra) si riferisce a un focolare facoltativamente mobile. In umbro, la parola per “focolare mobile” è ahti (Nagy 1974, 89-92).

In Iran, molte caratteristiche del culto del fuoco sono sopravvissute in tempi successivi, il che è in gran parte dovuto al fatto che Zarathustra (intorno al 600 a.C.?) le ha mantenute e sviluppate. Ciò contrasta in qualche misura con lo sviluppo indiano, poiché i resti del culto vedico del fuoco sono confinati nelle case degli bramini āhitāgni, in un relativo isolamento dallo sviluppo dell’induismo. Anche al di fuori della tradizione brahminica, tuttavia, le oblazioni al fuoco (homa) sono rimaste comuni in India. In Iran si tende a identificare ogni tempio pre-islamico come un tempio del fuoco. In realtà, i templi del fuoco non sembrano essere anteriori al IV secolo a.C. e potrebbero essere stati costruiti come reazione al culto templare di altre divinità rappresentate da icone (Boyce 1975). Solo molto più tardi, nel periodo sassanide (226-650 d.C.), i templi del fuoco divennero i principali centri religiosi. Erano quadrati, con un tetto a forma di cupola e realizzati in pietra. C’erano anche altari mobili. Il re portava con sé il suo fuoco personale su un altare di questo tipo quando partiva per una campagna (Widen gren 1965, 273).

Durante lo sviluppo del culto del fuoco in Iran, il fuoco è stato chiamato ātur. L‘āgnīdhra, sacerdote accenditore del rituale vedico, ha come controparte iranica il sacerdote ātravaxš. Il termine agni può essere presente in iranico antico nel nome personale Ag-nu-par-nu (trovato in una lettera indirizzata ad Assurbanipal tra il 650 e il 640 a.C.), e ancora una volta in avestano dāštayni, di significato incerto e quindi incerto come testimonianza (Wikander 1946, 35, 102-103).

I rituali del fuoco iranici e vedici riflettono il carattere nomade degli indo-iraniani. A differenza dei templi del successivo Induismo e della precedente civiltà dell’Indo (Wheeler 1968, 52-53; cfr. Parpola, c.s., 1969, 5), nel rituale vedico non ci sono templi. I riti vedici si svolgono all’interno di strutture temporanee, costruite e consacrate all’inizio del rituale e bruciate al suo termine. Gli strumenti rituali sono fatti di materiali deperibili come legno e argilla. Anche questi strumenti vengono poi bruciati o immersi nell’acqua. Caland ha osservato che “il rituale era spesso assimilato metaforicamente a una marcia, a un viaggio, a una spedizione, e comportava di fatto un gran numero di movimenti simili a una processione” (Caland e Henry 1906, 450; citato da Wasson 1972, 14, che lo paragona a un “viaggio”). Anche il nome del sacerdote capo del rituale, l’adhvaryu, ricorda questo background nomade: è legato ad adhvan, “via, strada, percorso”. La parola correlata adhvara, “rituale”, potrebbe originariamente significare “viaggio cerimoniale” (Mayrhofer: feierlicher Gang). Queste sopravvivenze della via nomade in India sono parallele alla via del taoismo in Cina, che analogamente incorpora resti della cultura nomade dell’Asia interna (cfr. Staal 1975, 204).

Come gli invasori nomadi dell’Europa e del Vicino Oriente, i nomadi vedici importarono i loro cavalli e carri, nonché strumenti e armi superiori a quelli usati nelle civiltà sedentarie che incontrarono. Sia che abbiano trasportato il fuoco attraverso le montagne dell’Hindukush e dell’Himalaya occidentale è una questione aperta alla quale l’archeologia deve ancora dare una risposta. Basham (1954, 27) ha osservato che:

A Chanhu Daro, sul basso corso dell’Indo, gli Harappā erano sostituiti da abusivi, che vivevano in piccole capanne con focolari, un’innovazione che suggerisce che provenissero da un clima più freddo.

Mentre è noto il debito dei nomadi vedici nei confronti della cultura dei loro antenati indoeuropei, i loro legami con le tendenze culturali dell’Asia centrale rimangono relativamente inesplorati. Per quanto riguarda la lingua, esistono prove di un contatto tra indoeuropeo e ugro-finnico, ma la sua interpretazione è controversa. In tempi successivi, l’ugro-finnico ha preso in prestito un numero considerevole di parole dall’indo-iranico (Burrow 1973, 24). Come mostra la mappa A, l’attuale distribuzione dello sciamanesimo (secondo Findeisen 1957) copre gran parte della stessa area in cui un tempo si parlavano le lingue indoeuropee. Non sorprende trovare legami tra lo sciamanesimo e la cultura dei nomadi vedici. Nel campo della religione, diverse caratteristiche del rituale vedico sono state caratterizzate come sciamaniche. Eliade (1964, 403 ss.) ha evidenziato le somiglianze in quelli che ha definito “riti ascensionali”. Per raggiungere il cielo e gli dèi, lo yajamāna sale su una scala appoggiata allo yūpa, o palo sacrificale ricavato da un albero. Quando raggiunge la cima della scala, allarga le braccia come un uccello apre le ali. Anche gli sciamani siberiani si arrampicano sugli alberi e inviano i sacrifici facendo passare un albero o un palo attraverso il foro a raggiera delle loro capanne. Sono anche paragonati agli uccelli, in particolare alle aquile. In entrambi i casi, il palo rappresenta l’axis mundi. Sebbene Eliade consideri questi riti come caratteristici del rituale vedico in generale, essi si verificano solo nel rituale vājapeya (e si possono vedere nel filmato di van Buitenen della sua rappresentazione del 1955), il che non diminuisce comunque il significato del parellelismo. Il volo estatico ricorre, inoltre, nel ṛgveda 10.136 (cfr. Staal 1975, 197-198, 204-208), che ha altre sfumature sciamaniche.

Oltre all’importanza dell’uccello da preda per la cultura sciamanica e vedica, gli sciamani eseguivano anche un sacrificio di cavalli che potrebbe essere collegato all’aśvamedha o sacrificio vedico del cavallo (Eliade 1964, 199). Infine, esiste un’analogia nella funzione di alcuni sciamani e di uno dei sacerdoti vedici. Lo sciamano ugriano partecipa ai sacrifici solo indirettamente: “Si limita a pregare e a guidare le anime delle vittime verso le rispettive divinità. . . . Anche quando partecipa ai sacrifici, lo sciamano svolge più che altro un ruolo ‘spirituale’.” (Eliade 183). Questo ricorda, come ha osservato Eliade, il ruolo del sacerdote brahmano nei rituali vedici (vedi sopra, pagina 46).

Le analogie tra sciamanesimo e buddismo sono più evidenti. Le affronterò nella prossima sezione. La stessa parola sciamano è stata fatta derivare da un derivato prakrit del sanscrito śramaṇa, un termine che indica asceti e monaci (non vedici), in particolare monaci buddisti. Questa etimologia rimane controversa. Esistono anche somiglianze tra lo sciamanesimo e lo yoga (si veda, ad esempio, Ruben 1940; cfr. anche Nolle 1953). Sembra probabile che molte di queste somiglianze possano essere spiegate in termini storici. Tuttavia, per il momento, mancano dettagli sulle connessioni storiche perché la maggior parte dei dati sullo sciamanesimo sono relativamente recenti.

Torniamo ai nomadi vedici e alle loro avventure in Asia meridionale. Sul suolo indiano, gli invasori proseguirono la loro rotta in direzione est. Durante l’ultimo periodo vedico, la migrazione predominante è quella da ovest verso est: “Da ovest si va verso est, conquistando terre” (kāṭhaka saṃhitā. 26.2, citato in Rau 1957, 13). Questo spostamento verso est rimase confinato alle pianure a nord del Gange, che fu attraversato solo molto più tardi. Oggi solo la riva sinistra del Gange è considerata pura e sacra. Ogni visitatore di Varanasi (Banaras) ricorderà che di fronte alla città, sulla sponda opposta del fiume, c’è una landa desolata e disabitata. Non tutti i turisti sanno che, al mattino presto, gli ortodossi attraversano il fiume su piccole barche per svuotare le loro viscere su questo lato infausto. Così un gigantesco bagno pubblico ricorda le terre non arianizzate del passato.

Il fatto che il movimento verso sud sia iniziato solo molto più tardi è coerente con la generale infaustività del sud, citata in molte fonti vediche. Il sud è la regione della morte e degli antenati. La testa di un cadavere dovrebbe generalmente essere rivolta verso sud (Caland 1896, 16, 39). nirṛti, dea della catastrofe, è propiziata a sud della Old Hall (sotto, pagina 343). L’offerta havis non può essere spostata a sud (taittirīya brāhmaṇa 2.1.3.4, citato in Mylius 1972, 370). Questo orientamento rimane una caratteristica dell’induismo e sopravvive fino ai giorni nostri. śiva come precettore divino (dakṣiṇāmūrti) è rivolto a sud perché gli insegnamenti tradizionali provengono da nord (Staal 1975, 145). In alcuni templi non bramini dell’India meridionale, le divinità e i riti vegetariani, che provengono dal nord, si trovano sul lato settentrionale, mentre le divinità e i riti non vegetariani si trovano sul lato meridionale (Dumont 1953, 264).

Muoversi verso est e poi verso sud significa anche muoversi con il sole. Si ritiene che questo porti alla vittoria e a tutto ciò che è di buon auspicio. Si riflette nella circumambulazione in senso orario (pradakṣiṇa) di un’area o di un oggetto sacro, che viene tenuto alla destra (dakṣiṇa) del viandante. Il termine pradakṣiṇa compare per la prima volta nella letteratura dei sūtra e rimane il movimento di buon auspicio predominante della religione indiana, indù, buddista e jaina (in contraddizione con la religione tibetana Bön, dove la circumambulazione di buon auspicio è in senso antiorario). Questo movimento in senso orario si è diffuso in tutta l’Asia e si ritrova anche altrove (si veda, ad esempio, Seidenberg forth coming).

Idealmente, l’uomo è rivolto verso est. Per questo il sanscrito dakṣiṇa, “sud”, significa anche “destra”; uttara, “nord”, significa anche “sinistra”; e pratyañc, “ovest”, significa anche “dietro”. Ruben (1939, 288) ha richiamato l’attenzione sui paralleli dell’Asia centrale. Secondo Thomsen (1924, 134), tra i popoli turchi la direzione principale è l’est. Perciò l’est è chiamato “davanti”; l’ovest “dietro”; il sud “destra” e il nord “sinistra”. Questa testimonianza di scritture turche su pietra, rinvenute in Mongolia, è relativamente tardiva (VIII secolo d.C.), ed è possibile che sia un prestito dagli indo-iraniani, come altri prestiti lessicali (cfr. ad es. Burrow 1973, 24). Che la sua origine sia turca o indo-iranica, i nomadi vedici devono aver trovato questo orientamento in accordo con la direzione delle loro migrazioni nel subcontinente indiano.

Le marce verso est dei nomadi vedici erano accompagnate da battaglie, razzie di bestiame e incendi di foreste. Secondo Kosambi, non sarebbe stato possibile disboscare la terra vicino al Gange bruciandola; la giungla rivierasca era ancora troppo fitta per un insediamento agricolo. “I principali insediamenti ari si estesero quindi verso est in una catena, una linea sottile lungo le pendici dell’Himalaya fino al Nepal meridionale”. L’espansione originaria era limitata alle colline pedemontane a ovest del fiume Gandak (Kosambi 1972, 90).

Nella pianura settentrionale del Gange, i fiumi scorrono approssimativamente da nord a sud. Questo interruppe l’incendio delle foreste da parte di agni. Questi eventi sono citati in un famoso passo del śatapatha brāhmaṇa (1.4.1.14-17), in cui il sadānīrā è probabilmente lo stesso del moderno fiume Gandak:

- Videgha Māthava si trovava a quel tempo sul fiume sarasvatī. Da lì, egli (agni) bruciò lungo questa terra, verso est. Gotama Rāhūgaṇa e Videgha Māthava lo seguirono mentre bruciava. Bruciò tutti questi fiumi. Il sadānīrā, che scorre dalla montagna settentrionale, non lo bruciò mai. Anticamente i bramini non lo attraversavano mai, pensando: “Non è stato bruciato da agni vaiśvānara”.

- Ma ora ci sono molti bramini a est di essa. Allora la terra era selvaggia e paludosa, non assaggiata da agni vaiśvānara.

- Ora è coltivata, perché i bramini hanno fatto in modo che agni la assaggiasse attraverso i rituali. Ma anche alla fine dell’estate, il fiume quasi infuria, tanto è freddo, mai bruciato da agni vaiśvānara.

- Videgha Māthava allora disse (ad agni): “Dove devo vivere?”. “La tua casa è a est”, rispose. Ancora oggi questo fiume è il confine tra i Kosala e i Videgha, che sono i discendenti di Māthava.

Weber, che è stato il primo a richiamare l’attenzione su questo passaggio (1850, 170-172), ha anche sostenuto che Śāṇḍilya, autore dell’agnirahasya, “Segreto dell’altare di fuoco” (śatapatha brāhmaṇa libro, X), apparteneva al nord-ovest. Una ragione da lui addotta è che i libri VI-X si riferiscono solo ai popoli del nord-ovest. Mylius (1972, 373) lo ha confermato richiamando l’attenzione sul śatapatha brāhmaṇa 9.1.2.26, che descrive il clima come “gelido” (praśīta), una condizione più facilmente applicabile al Panjab che a quello che oggi è chiamato Uttar Pradesh. Secondo Weber, la preoccupazione per un culto del fuoco è anche più comprensibile nel nord-ovest, a causa della relativa vicinanza degli iraniani. A sostegno di questa tesi ha fatto riferimento a un termine per misura di lunghe, vitasti, che si trova nell’Avesta e nel libro X del śatapatha brāhmaṇa (Weber 1873, 266-267). Questo punto di vista potrebbe necessitare di una modifica a causa degli scavi successivi. Il nord-ovest era anche il punto di forza della civiltà dell’Indo ed è molto probabile che vi fosse un culto indigeno del fuoco. I libri da VI a X del śatapatha brāhmaṇa sono più tardivi degli altri (come dimostrato da Minard 1936, 96, 104, che estende le precedenti indagini di Brunnhofer). Sembra probabile che questa interpretazione dell’agnicayana, composto nel nord-ovest, fosse una risposta a un culto del fuoco in digeno, con il quale era in parte integrato. Troveremo prove dettagliate a sostegno di questa tesi (sotto le pagine 154-162). C’è un’altra caratteristica degli abitanti del nord-ovest su cui Weber ha richiamato l’attenzione. Quando le tribù nomadi si spinsero più a est, il sistema delle caste iniziò a diventare più ramificato. In seguito, i nordoccidentali vennero guardati con disprezzo proprio perché non possedevano le caratteristiche di un sistema di caste sofisticato (Weber 1850, 220).

Non bisogna visualizzare questi movimenti esclusivamente in termini di invasione su larga scala. Ci furono frequenti incursioni, che si riflettono nei rituali, come ha dimostrato Heesterman. I riti delle “offerte di aggiogamento” (prayujāṃ havīṃṣi), ad esempio, si riferiscono al popolo kuru-pañcāla, noto per il suo zelo ritualistico. Essi marciavano verso est durante la stagione fredda, coglievano il raccolto di orzo, nutrivano uomini e animali e tornavano prima delle piogge (cfr. Rau 1957, 15; Heesterman 1957, 211; 1962, 15). Si può notare che non c’è motivo di supporre che il clima fosse molto diverso da quello attuale (cfr. Raikes e Dyson 1962 per la regione occidentale; Mylius 1972, 373-374 per la pianura superiore e media del Gange).

Spedizioni simili si riflettono negli yātsattra, rituali di soma che richiedono ai partecipanti di spostarsi ogni giorno di un tiro di śamyā (il śamyā è un piolo di legno, usato per fissare un giogo). Così gli invasori si spostarono lungo i fiumi sarasvatī e dṛṣadvatī, compiendo ogni volta un rituale (Heesterman 1962, 34-35). Si muovevano in direzione nord-est (jaiminīya brāhmaṇa 2.297) e quindi a monte (pañcaviṃśa brāhmaṇa 25.10.12), poiché il sarasvatī scorre a sud-ovest. I capanni havirdhāna e sadas venivano spostati su ruote. Poiché il termine havirdhāna si riferisce in primo luogo al carro di soma e in secondo luogo al capanno in cui sono installati due carri di soma (in seguito chiamato più esplicitamente: havirdhāna-maṇḍapa), ciò suggerisce che durante queste esecuzioni il soma veniva generalmente trasportato su un carro. Il carro di soma del rituale non è un carro con ruote a raggi, ma ha ruote piene (vedi Foto 3). Pur conoscendo le ruote a raggi, i nomadi vedici adottarono il miglior mezzo di trasporto della cività dell’Indo, contemporanea ai Sumeri: un carro a ruote piene. Tutti i nomadi compiono razzie, soprattutto di bestiame. Ci sono prove di razzie di bestiame nel neolitico nell’India meridionale e il furto di bestiame è rimasto uno dei grandi temi della prima letteratura tamil (Allchin 1963, 172).

Il carro di soma Il soma viene trasportato su un carro dopo essere stato acquistato e prima di essere installato su un trono e venerato come Re soma. Sebbene i nomadi vedici conoscessero carri con ruote a raggi, il carro di soma ha ruote solide.

Che i nomadi vedici si dedicavano a tali incursioni non è sorprendente. Ciò che è interessante è che queste incursioni, come il movimento verso est di agni, si riflettevano e si conservavano nel rituale vedico.